こんにちは!

本日もよろしくお願いします!

1、日本人画家が学んだ時代

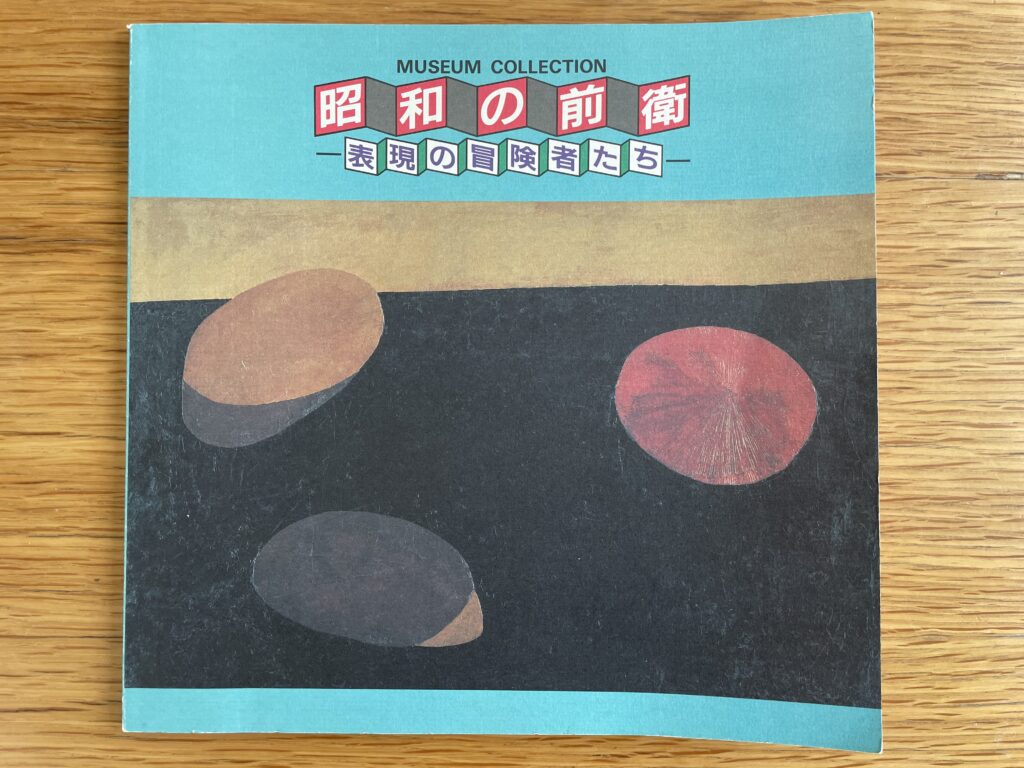

今日ご紹介したい図録はこちら。

『昭和の前衛-表現の冒険者たち-』(板橋区立美術館 1991)

こちらは1991年に板橋区立美術館で行われた展覧会の図録です。同じような企画で『戦前の前衛展 二科賞樗牛賞の作家とその周辺』(東京都美術館 1975)という展覧会の図録もあるのですが、前者の方が後発なおかげか、年表と共にコンパクトにまとまっているので良いと思い選ばせてもらいました。もちろん、両方読むとより良いと思いますので二冊ともおすすめではあります。

さて、この図録の年表は1922年(大正11年)から始まっています。

これがどのような基準でこうなったのかはさておき、ひとまず1922年とは美術史上ではどういった時代だったのか簡単に見ておく必要があります。

日本人で初めてパリに絵を学びに行ったのは1878年に渡仏した山本芳翠でした。よく印象派の誕生前夜として引き合いに出される、エドゥアール・マネの『草上の昼食』がサロンに出品されたのが1863年。普仏戦争を挟んで1874年にのちに「第1回印象派展」と呼ばれる展覧会がモネ、ルノワール、ピサロ、ドガ、セザンヌらによって開かれます。山本がパリに着いたのは第3回印象派展の後頃ということになります。

サロンに落選続きだった画家たちが自ら展覧会を開いたのが印象派展の始まりなのですが、それをもっと推し進め、お金さえ払えば誰でも無鑑査、自由出品とした展覧会「アンデパンダン展」がスーラ、シニャックらによって始められたのが1884年です。ここに出品する常連だったのが、ルソー、ゴッホ、マティス、ゴーギャン、ロートレックたちでした。彼らの評価は世間的にはまだ定まっていませんでしたが、画家たちには大きな影響を与えました。

1905年、藤島武二、山下新太郎、有島生馬らが渡仏していますが、この年のアンデパンダン展ではマティスが展示委員長になり、スーラとゴッホの回顧展を開いています。また同年のサロン・ドートンヌではマティス、ヴラマンク、ドランらの色彩表現を称した「フォーヴ」という言葉が誕生しており、翌年の1906年のサロン・ドートンヌではゴーギャンの回顧展が、1907年には前年に亡くなったセザンヌの回顧展が同じくサロン・ドートンヌで開かれています。その翌年の1908年には早くもジョルジュ・ブラックの個展で「キュビズム」と称される作品が並ぶのです。マルセル・デュシャンが『泉』を制作したのが1917年なのを考えると美術がこの頃、加速度的にゲームチェンジしていったことがわかります。

そんなもの凄いスピードで美術が進化していた、いわば前衛を開拓していたパリにいきなり日本人の画家が留学してきたら、あまりの立っている場所の違いにそれはそれは驚いたことでしょう。特にそれが1920年代に留学した清水多嘉示らの世代なら尚更です。1908年にはすでにキュビズムが出ていて、日本でいち早く反応した萬鉄五郎のキュビズム作品が1910年代半ばの作なのですから、その地点からそこまで追いつこうとするのは並大抵のことではなかったと思います。

この図録の始まり、1922年とはつまり日本人による印象派需要のその後、フォーヴィズムやキュビズム、シュールレアリスムといった絵画理論から、いわゆる「現代美術」へと至る道程の、ささやかな始まりの年と言えるかもしれません。

2、日本の前衛

この図録の最初の図版は柳瀬正夢の『橋』というフォーヴィズムを取り入れた作品から始まっています。この選定の是非はさておき、この図録を改めて眺めてみて、ひとつ思うことがあります。

それは日本の前衛とは基本的には欧州の美術の翻訳、紹介なのではないかという感想です。

敢えて感想と言ったのは、正確にはそうではない画家の仕事もあるかもしれないからですが、概ね見当違いでもないと考えています。

こんなことを持ち出すと反論もあるとは思いますが、古くは中国大陸からの知識の翻訳から始まり、仏典の翻訳、南蛮の書物の翻訳、近代までフランス文学や哲学の翻訳が、ほぼ学問そのものとして成り立ってきた日本において、西洋画の世界でもその法則が成り立ってしまうのも無理はありません。

学問とはそもそもそういう側面があるのは承知の上です。しかし、戦前までの同時代的な反応ならばまだ理解できなくもないのですが、戦後もその傾向を引きづったままというのはいかがなものでしょうかと、この図録を見て思わずにはいられません。1960年に日本において前衛とされ、掲載されている画風は、1940年代までにすでに日本国内においてすら発表されているものなのです。つまり、戦前すでにそこまで達していたのにも関わらず、そこに安住してしまった感が否めないのです。

それが前衛と言えるのでしょうか。

3、戦争で失ったプレイヤー

前回の無言館の図録を捲るときいつも思うのが、彼らが生きていたらどうなっていただろうということです。この時に失われた次世代を担うプレイヤーたちの存在が、後々まで響いたことは否定できないのではないでしょうか。

もちろん、問題はそれだけではありません。戦後も発表の場は戦前に作られたもののままだったのです。つまり、新しいプレイヤーの不足にプラスして、古いフィールドで戦わなければならなかった。

新しいフィールドを作ることのできる世代の人数が減ってしまっていた、しかも昔からの権力は維持されたまま。いや、戦争画による知名度の向上によって、より強固なものになっていたでしょう。

さらに戦後の生活苦。木内の場合を思い出すまでもなく、若い復員画家の生活は苦しかったに違いありません。そんな中、売れそうにない前衛的な絵を描くことが果たしてできたかどうか。留学すらまだできていない状態でそれは無理というものです。

シベリアから帰ってきた香月泰男ははじめ、数多くの静物画を描いています。それはキッチンなどにある何気ない花や野菜や果物、季節のものでした。広本季与丸も同じように静物画を描きます。木内もそうです。単に、お金もないしそれが一番手近だっただけかもしれませんが、皆まるで「日常を大切にする」かのように優しいタッチで描いています。

実際に、日本においてはそういった絵画の方が人気が高いです。昔ながらの風景画、日本的フォーヴィズム、日本的印象派絵画、僕の集めている物故洋画も大きく分類すればそれらの範疇だと思います。そして、そんな絵の方が心に訴えてくるのですから不思議です。

今回、日本の前衛の話をしようと思って調べたり、国立近代美術館に再訪したりしてみて、確かに時代を先取りしたかのような作品に出会うと「すごいなぁ」と感心はするのですが、やはり心に残るのは印象派などを翻訳した絵画なのです。

結局はそこを超えられぬまま、現代まできてしまったのが日本の洋画史なのではないかという身も蓋もない結論にいつも辿り着きます。江戸から今を繋ぐ所謂「マスターピース」はそれぞれの時代に確かに存在はしていますし、それを論じたものも存在はします。しかし、積み残したものの大きさ、見落としているものの多さに、物故洋画コレクターをしていると否応なく気づかされるのです。

そこを少しずつ埋めていくことで、全く新しいフィールドが現れるのではないかと、僕は密かに思いながら、今日も物故画家の仕事に思いを馳せています。

皆様も是非、図録を眺めながら戦後の日本が何を積み残してきたのか、何を見落としてきたのかを考えてみませんか?

またまた長くなりましたが、今回はここまで。お読みいただきありがとうございました!

ではでは、また~。