こんにちは!

本日もよろしくお願いします!

1、厳しい生い立ち

今回は物故画家エッセイ紹介の第二弾です。取り上げるのはこちら。

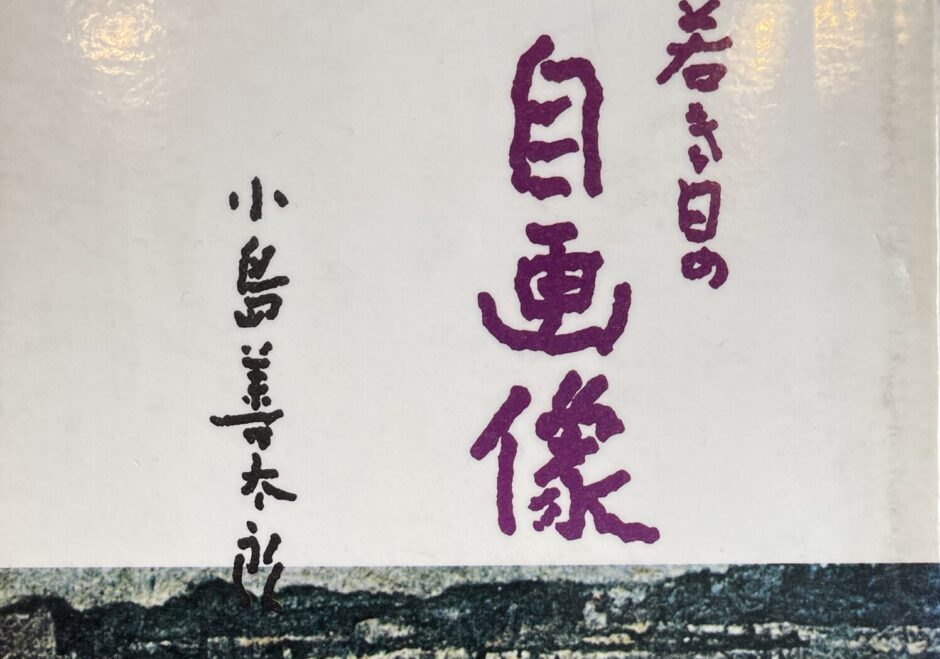

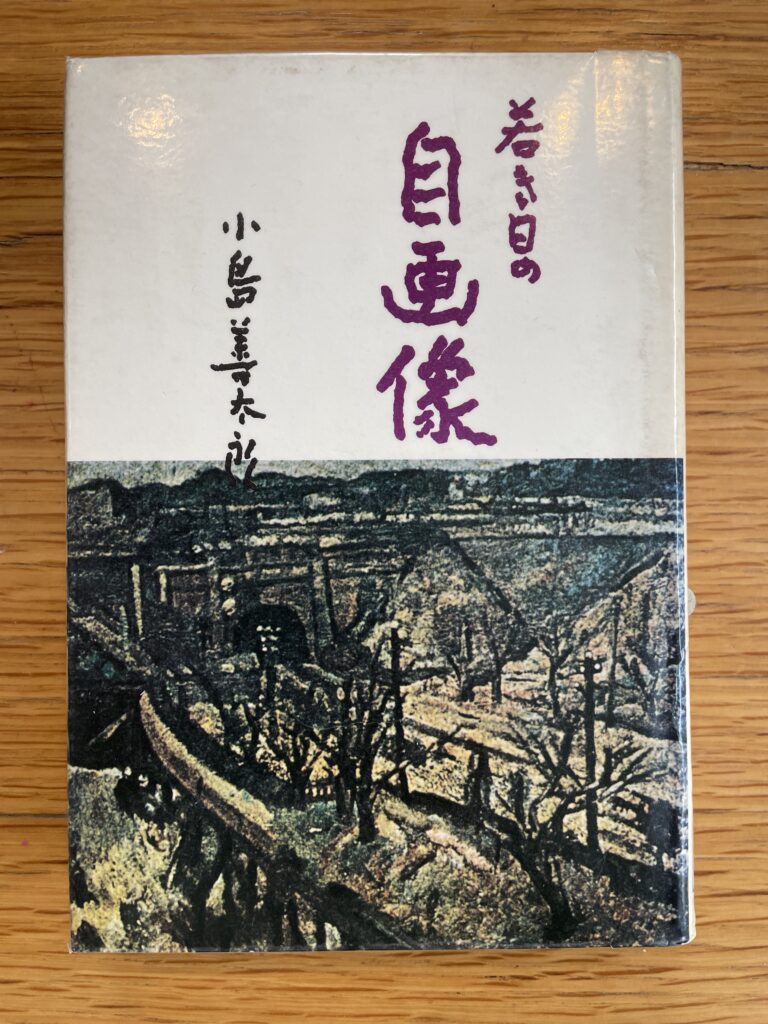

『若き日の自画像』小島善太郎(雪華社 1978)

タイトルの通り、小島の幼少期から画家として身を立てるまでの道のりを記した自伝小説です。

なのでエッセイとは少し違うのですが、僕はこの本は数ある物故画家出版物の中でも、傑出した作品だと思っておりますので是非ご紹介させてください。(ネタバレせずに読みたい!という方は是非、お読みいただいてからまた来てください!)

小島は1922年にパリに留学し、里見勝蔵、佐伯祐三、中山巍らと交流し、一九三〇年協会や独立美術協会といった在野団体の創立会員として活躍した画家です。

ですが、そこに至るまで小島は本当に多くの試練を乗り越えねばなりませんでした。

小島は1892年(明治25年)新宿の淀橋に六男として生まれました。物語は母親に手を引かれながら歩いた新宿駅から始まります。時代は日露戦争の只中、機関車いっぱいに乗り込んだ兵隊たち。それを見送る家族たちと、その手に振られる日の丸。それを横目に見ながら歩いた記憶がもの心ついた頃だと語ります。

それから小学校に入学し、8歳か9歳頃までは幼少期らしい明るさで、父や母や近所の幼馴染との思い出が語られます。しかし、ある晩もともと酒癖が悪かった父がついに母に暴力を振るいます。後に語られるのですが、父は大根の漬物の卸しをしていたのですが、商売がうまくいかず、うまくいきかけていたところで詐欺に合い、酒の量が増えて手が付けられなくなっていってしまったようです。そこから、小島曰く、少年らしい明るい時代は終わってしまったと語ります。

父の酒癖は悪くなる一方で、さらに9歳年上の兄は家の金を使い込んで家出してします。母は父の暴力と心労で床に伏しがちで頼りになるのは姉だけ。弟と妹もいます。小島は父に言われて仕事を手伝うようになります。小学校へは行けなくなり、先生からは学校に来いよと励ましてもらいますが、父は許しませんでした。結局、中退のようになり、卒業書は同級生が家まで届けてくれたと言います。

そんな中、慕っていた姉も体を悪くし15歳で亡くなってしまいます。母は姉の亡骸に取りすがって泣いたそうです。姉が死んだ悲しみよりも、母の泣く姿が堪えたといいます。

そして家族は食い詰め、小島は13歳の時に親戚の醤油屋に住み込みで働きに出ることになります。家から出され、小僧として働くわけです。そこの主人は親戚だと言っても小島に優しくはしてくれませんでした。それどころかいつも父のことを悪く言ったといいます。それはそうなのだが、聞いていてとても悔しかったと回想しています。途端に家が恋しくなった、やっぱり家族と暮らしたいとも。

小僧の主な仕事の内容は貧民街の人達に醤油を売り、後払いの代金を取り立てること。その仕事も辛く、苦しい人たちから取り立てることができずに主人からはいつも怒られます。仕事は情でやるものではないと。わかってはいるが、向いてはいませんでした。一度、自殺しようかとも考えましたが、それはできませんでした。

小僧時代、辛くなると近くの墓地の雑木林の側に座って心を落ち着かせたといいます。そこで、一人の画家が真剣な顔で写生している場面に出会います。その眼差しに射すくめられたのが画家を志したきっかけでした。

2、どうしたら、画家になれるのか

それから主人に内緒で水彩画材を買い、隠れて独学で練習を始めますが、途中でばれてしまい「世の中で、絵描きくらいろくでなしはないのだぞ」と絵を描くのを禁止されてしまいます。しかし、どうしても画家になりたかった小島は主人に、ならば一ヶ月の寒行をさせてくれと申し出て許可されます。そこから雨の日も、雪の日も裸で水をかぶり、寒行参りを続けます。願掛けをしたわけです。それくらいしか道がないと思い詰めたのだと思います。

「一日もはやく、画の道に入れますように」

行者からは三年間頑張りなさいと言われたそうです。それを光として願ったといいます。

やがて醤油屋の経営は傾き、小島は家に帰ってきます。その頃の家は引っ越しをし、兄も帰ってきて真面目に働いており、母の体調も比較的よく、父も暴れることなく、久しぶりに家族と暮らせる幸せを感じることができたと小島は言います。しかし、そんな幸せは生涯を通じてその頃の2ヶ月間だけだったとも。

きっかけは兄でした。またしても金を使い込み、とうとう父に勘当されてしまいます。それを誰も止められぬまま兄はそれきり帰ってくることはありませんでした。そこからまた父の酒乱が再発、その日の暮らしすらままならなくなり、小島も絵を描くどころではなく、必死に野菜の行商をしました。

父が足を怪我して半年間伏せる間も、小島は必死に働きます。しかし、小島に商売の才能はありませんでした。父が痛い足を引きずって、一日がかりでこしらえた大根の漬物も二束三文で買いたたかれ、悪魔の所業と思ったそうです。このまま落ちるところまで落ちていくのか。自分が醤油屋時代に取り立てに行っていた貧民街の人々と自分がダブってみえてくるほどでした。

そんなある日、近所の知り合いが妹を手伝いに貸してくれないかと言いに来ます。いつも、なんだかんだと断っていた両親でしたが、相手はこちらの飢えを見抜いたように10円紙幣を置いたそうです。結局飢えには勝てず、妹は近所の婆々につれられていきました。

小島は18歳になっていました。画家になりたいと願ったのが16歳の頃。二年間、ただ必死に生きて来ただけです。妹はときどき家に帰ってきては母にお金を渡していきました。家族の役に立てると張り切っている様子です。

巷ではハルピンで伊藤博文が客死し、店頭には伊藤の肖像が掲げられるなどし、騒然としていました。小島も悲憤にかられ、伊藤の肖像画をコンテで描くことにします。そして描き始めたらどうしてもその日のうちに仕上げたくて、仕事が手につきません。やはりなんとかして画の道に入りたいと改めて思うのです。

小島は八百屋の仕事でご近所の将軍家に御用聞きに行くことが度々ありました。そこに六郎という小学生の坊ちゃんがいて、その坊ちゃんが小島の働いていた八百屋の前をある日通りかかります。学校帰りらしく、なにやら図画を抱えている。

「それは、なんの画ですか?」と聞くと、虎の鉛筆画だった。

「何か絵を描いてあげましょうか?」

小島が言うと坊ちゃんは「ええ」と微笑して言いました。

この何気ないやり取りが小島の運命を好転させることになります。

3、画の道へ

絵を渡すと言ってしまった手前、下手なものは渡せない。そう思った小島は慌てました。なにせ絵を描いている暇がないのです。仕方なく、小学生向きではないと思いつつも、先日仕上げた伊藤博文像のコンテ画を将軍家に届けました。

するとその翌朝、いつも通りに将軍家に御用聞きに行き、帰ろうとすると今度は令息の四郎がやってきて「あの肖像画、とても評判がいいぜ」と言います。そして「もし絵の勉強がしたいならお父様が勉強をさせてやってもいいと言っている」とも言ったのです。

小島はその時、口もきけぬほど感動したといいます。

それから話はトントン拍子に進み、母と八百屋の主人と共に中村覚将軍にご挨拶をし、小島は中村家の書生になります。

そこから画の道に入っていくのですが、そんな光が見えた矢先に妹が仕事先の男に騙されて連れていかれ、その後刺殺されてしまうという事件が起こります。家族のためにと張り切っていた妹はまだ15歳でした。

その後を追うように母も数ヶ月後に亡くなり、父もその翌年に亡くなります。

小島が願掛けしてから3年、大願は叶いましたが、両親と妹にその後の活躍を見てもらうことはできませんでした。

小島善太郎がこんなに苦労していたとは僕もこの本を読むまでは知りませんでした。

小島はのちに世田谷に住んで、その後八王子に自宅を建てます。戦後には日野市百草園近くに転居し、念願の自宅兼アトリエを構えます。今そこは記念館として一般に開放されています。

僕もずっと気になっていて、まだコロナ前の頃一度行ってみたことがあります。山の斜面に広い日本庭園があり、急な階段を登っていくと大きな家がありました。中には小島の作品と大きなイーゼルが立てられ、在りし日の光景が目に浮かびます。昔ながらの洒落た雰囲気のソファに座り、ご健在である小島の娘さん(次女の敦子さん)にお話を伺うことができました。

いつも車を運転させられて、どこに行くにも一緒だったといいます。この本の話をすると「若いのによく知っているわねぇ」と感心され、最初の家が建った時なんかは里見勝蔵などは「あの小島が」と涙を流して喜んでいたと言います。

僕なんかでもこの家に足を踏み入れた時、ぐっとくるものがあったのだから、事情を知っている画家仲間ならば当然の反応だったでしょう。

そんな経験以来、小島の絵を見る時、ついつい贔屓目で見てしまいます。

しかし、絵の世界は残酷なもので、どんなに苦労したのかよりも、絵そのものの内容で問われる世界なのです。小島の絵はそもそもあまり市場に出てきませんが、小島の傑作はすでに美術館に入っている大作に多いと思います。小品の質はよく見極める必要があります。

小島は91歳で亡くなるまでずっと絵筆を手に描き続けていました。なので、その趣向は時代によってかなり違います。小島の仕事の核心は何なのか、それを見極めた収集をしたいと僕は考えています。

最後にもう一つだけ、小島の娘さんから聞いたエピソードを。

小島は毎日の晩酌が楽しみだったようで、良い絵が描けると決まって

「今日もいい絵が描けた、乾杯!」

とやってからお酒を飲んでいたようです。陽気なお酒ならば全然よいと思います。暗い経験からお酒は嫌いになりそうなものですが、大願叶い、明るい人生が開けたのならば何よりです。

僕も小島の絵を眺めながら乾杯することにします。

今日はここまで。皆様もぜひ小島の記念館に足を運んでみてください。

ではでは、また~。