こんにちは!

本日もよろしくお願いいたします!

1、画家とエッセイ

昔の画家はよくエッセイを書いています。それは昔の仲間を懐かしんだものだったり、滞欧記であったり、自伝であったり、本当に普段の日常の中で感じたことの記録だったり、色々な本があるのですが、今回最初に選んだのは戦争と復員後の苦労を主に書いたエッセイです。

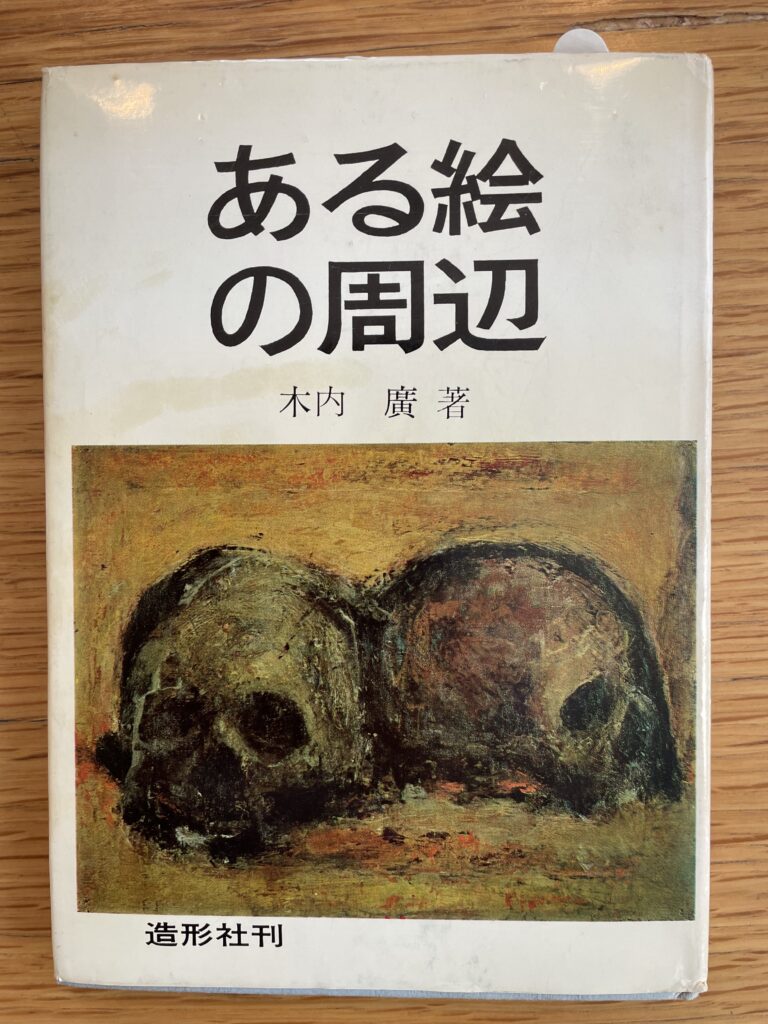

『ある絵の周辺』木内廣(造型社 1978)

こちらは比較的新しい本ですので、地域の図書館でも置いてあるかもしれません。

画家のエッセイを皆さまに紹介にするにあたり、これをまず選んだのは物故洋画、ひいては日本近代美術を語っていく上で戦争の話は避けて通れないと感じているからです。

正直、暗く読むのも辛い内容で、その内容も真偽や賛否もあるでしょうから僕には荷が重いとは思ったのですが、これもある画家の実際に肌で感じた歴史の一コマであるわけですから、物故洋画の理解を深めるためにも是非ご一読願いたいと思っています。

2、あの時代の若者

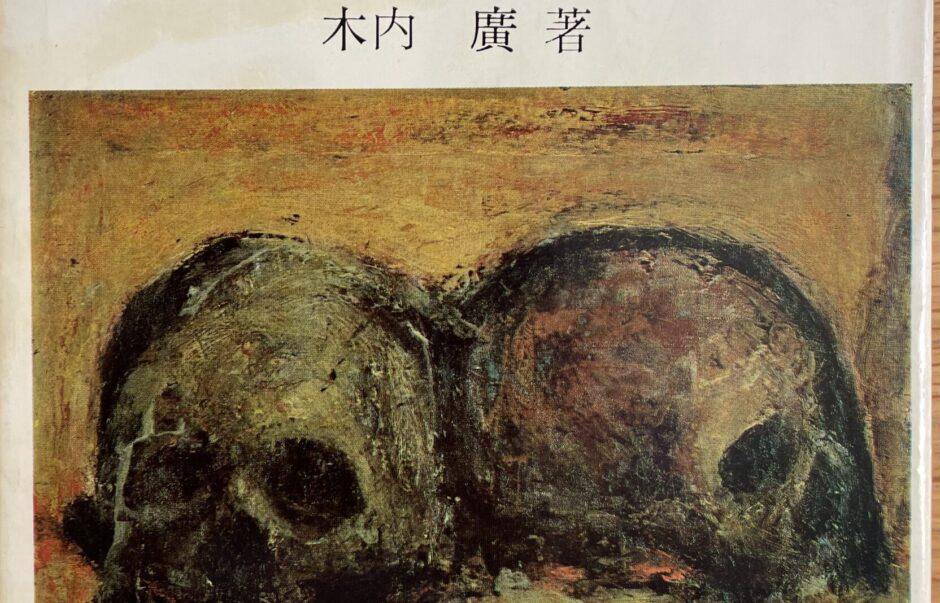

話はこの本の表紙にもなっているドクロの絵についてから始まります。この話のタイトルが「ある絵の周辺」でこの本自体のタイトルにもなっています。

そのことからもわかる通り、たぶん木内はこの話をどこかに書いておきたかったから筆を執ったのだと思います。後悔とも懺悔とも少し違うとは思いますが、話さないわけにはいかなかったのでしょう。

木内は幼い頃に父を亡くし、伯父の元に身を寄せていたのですが18歳の時に同人誌に載せた文章が「不穏文書取締り」に引っ掛かり警視庁から取り調べを受け、伯父の家にも家宅捜索が入ってしまうという事件を起こしてしまいます。そこから家に居づらくなり、家を出て太平洋美術学校に入り画家を志します。(このように木内はその頃から少し左翼思想な面がありますが、当時の若者の傾向として少数派だったかどうかは定かではありません)

当時の太平洋美術学校には、東京美術学校に落ちた若者や絵に青春を捧げたもの、少し年のいったアナーキストなどがいて雑多な雰囲気の中にも自由があったと語っています。先輩格には靉光、難波田龍起、寺田政明、鶴岡政雄(原文ママ おそらく鶴岡政男の誤字だと思います)、吉井忠、松本竣介、井上長三郎らがいて、自分の入る少し前が全盛期だったのではないかと回想しています。

そんな中に入っていくわけですが、別段絵に自信があったわけではなく、絵で身を立てられるなどとは考えてもいなかったそうです。

それから三年ほどの青春時代を過ごすわけですが、それらの話はどれも宝物のような話ばかりで、筆も軽く木内のユーモラスな一面を垣間見ることができます。

しかしわずか三年後には中国大陸での戦争に駆り出され、そこから敵兵と五年間戦い続ける日々を送るのです。

冒頭のドクロの話はその戦場での話です。この話は短いページ数なのですが、画家仲間たちとの話と比べて、明らかに筆が重くどこか報告書のような雰囲気があります。

木内は北支派遣第二九二一部隊森尻隊というところにいたそうです。

敵部隊との戦闘が終わると、いつも付近の部落から百姓たちがやってきて敵の戦死体から衣服を全部剝ぎ取っていく。それからどこからともなく野犬がやってきて一晩中肉や骨を貪る音が聞こえるそうです。そして、翌日からは容赦ない太陽や風にさらされて死体は「機械のような非情さ」で解体されていくと言っています。

そんな光景に何か思うことからは、とっくに訣別していたと木内は語ります。そもそも我々はそれら全ての犯罪の実行者なのだと。

そんなある日、とある准尉に木内は呼び止められます。そして「みやげだ」と言って敵兵の頭蓋骨を二つ渡されたというのです。なんでそんなものを渡されたのか理解できなかったが、たぶん以前なにかの折りにドクロを描きたいと言ったのかもしれないと回想します。木内が絵描き志望なのを知っていた准将の悪ふざけといったら趣味が悪いと思いますが、おそらくそうなのでしょう。

まだ腐肉の残った異様な臭気を放つそれは、被服庫の廃屋に持ち込まれ、そこからこの絵の制作が始まります。

それは何度もの挫折と中断を伴いながら、遅々として進まなかったようです。木内の日記によれば二年は時が経過していたと書いています。そうして、やがてぽっかりと空いた目の穴に自分の描きたかった虚無感、主題を感じたとも書いています。

おそらく、ある種の現実逃避なのかもしれないと書いたらこれは擁護になるとは思いますが、僕にはそれ以外の感情を想像することはできません。もし、これが純粋なる制作意欲なのだとしたらやはりそれはある種の感情からの決別状態だったことの証左ではないでしょうか。

この絵についてはさらなる後悔の念と、その後の奇妙な縁を綴っていますので、気になる方は本を手に取り読んでみてください。

とにかくこの絵は完成し、一度は売れ、また木内の手元に戻ってきます。

3、復員後

運よく中国での五年間を生き延びた木内は東京に帰ってきます。

そこからの数年間は常に「食事と住むところ」の心配が頭から離れたことはなかったと言います。

木内は兄弟も運よくみんな生き残り、最初は母と兄弟のもとで「兄さんは画家なんだから」と言う弟の世話に甘えることもあったと語ります。それから戦争に行く前からの恋人のところに転がり込み、やがて結婚。奥さんは働きに出、自分は赤ん坊を世話しながら雑誌に挿絵を描いたりなどしてなんとか生活していたようです。

そんな中で青山義雄、寺田政明のエピソードが出てきます。特に青山義雄は何回も出てきます。木内の略歴を事典などで調べると大体は「青山義雄に師事」と書いてありますが、あれはそんな関係じゃないとエッセイを読むとわかります。

まだ戦争に行く前、木内は仲間と共に思い切って、青山のアトリエに作品を見せに行ったことがあると言います。この時のことは緊張のためかあまり覚えていないそうです。

そして、後日今度は一人で絵を見せに行った時のこと。まだ画家にもなっていない木内の持参した出来損ないの自画像を青山が褒めてくれた上に「この画売る気があるかね」と聞かれたそうです。はい、と言うと「いくらで売るかね」と聞かれた。その時に、まさかそんなことになるとは思っていなかったけれど、ここは画家としての自覚を持つために「10円です」と答えた。当時、牧野虎雄の絵が号20円だと聞いたからSMサイズだし、ふっかけ過ぎにはならないだろうと、つい口から出てしまったと。しかし、青山は気前よく買ってくれたそうです。

それから8年近く経って、ずっと足を向けられなかった青山の元を再度訊ねたそうです。

すると、アトリエの壁にあの時の自画像が飾ってあったのです。そして「いい絵だよ」と青山は言って歓待してくれました。

その時、自分が訊ねると知ってわざわざ倉庫から引っ張り出して壁にかけておいてくれたことや、苦しかった時にこちらの窮状をわかった上で無茶な値段で絵を買ってくれたこと、また今もこうやって自分を励ましてくれることやらが察せられて、当時「青山さんに10円で買ってもらったんだ」と仲間に自慢して回っていた自分の浅はかさなども思い出され、恥ずかしくて仕方がなかったと木内は語ります。

それを読んだときにこれは師弟関係というよりは、青山は木内にとっての恩人なんだなと思いました。なので青山が長生きして、年を取ってもなお元気に絵を描いていることを木内はとても喜んでいます。まるで自分の父親かのように。それが画家として木内の支えの一つだったことは確かなように思えます。

まだまだ辛い時期を支えてくれた人々や仲間のエピソードや、この本について語りたいことはあるのですが、全てネタバレしては駄目だと思いますのでここまでにします。

気になる方は是非、本書を探してみてください。

ではでは、また~。