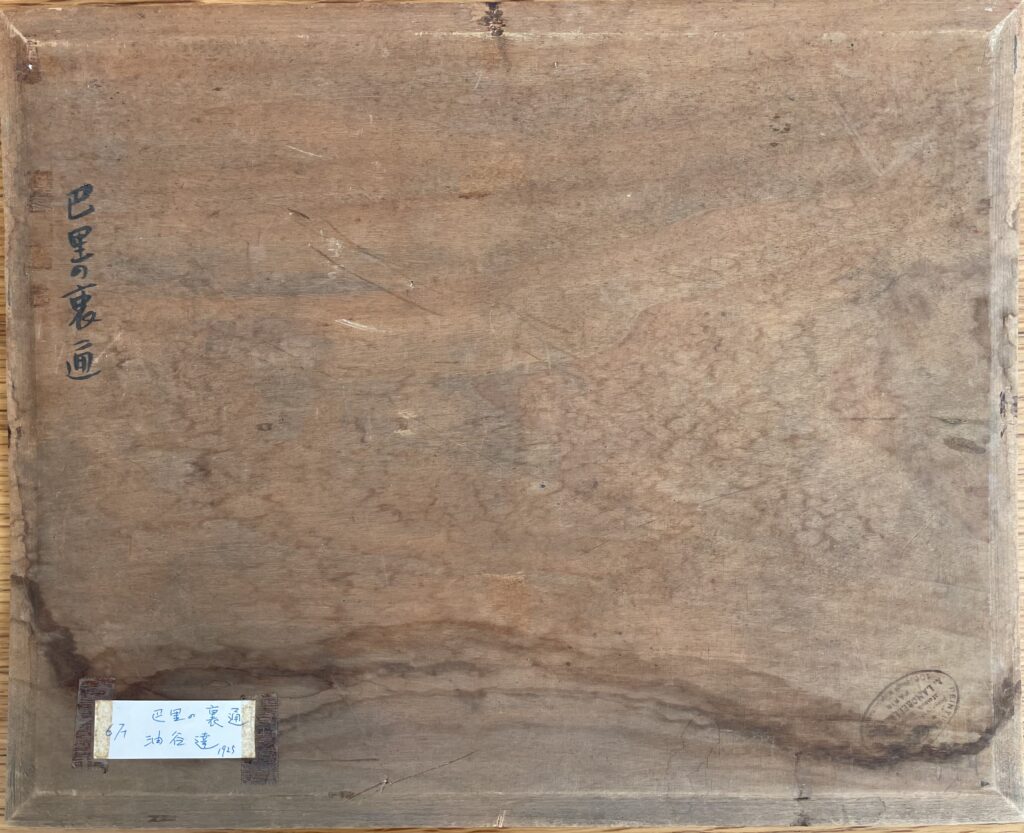

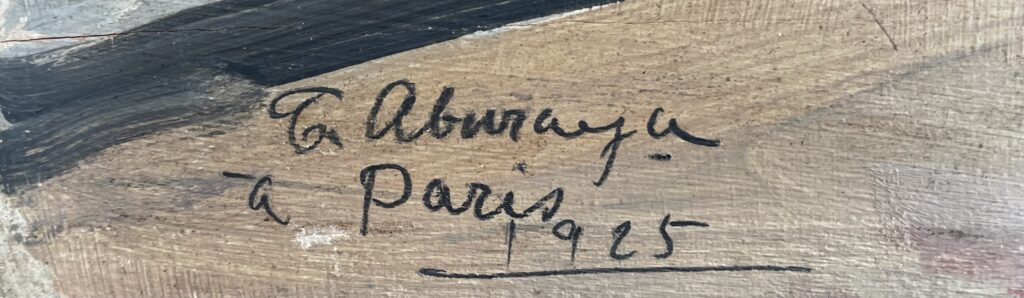

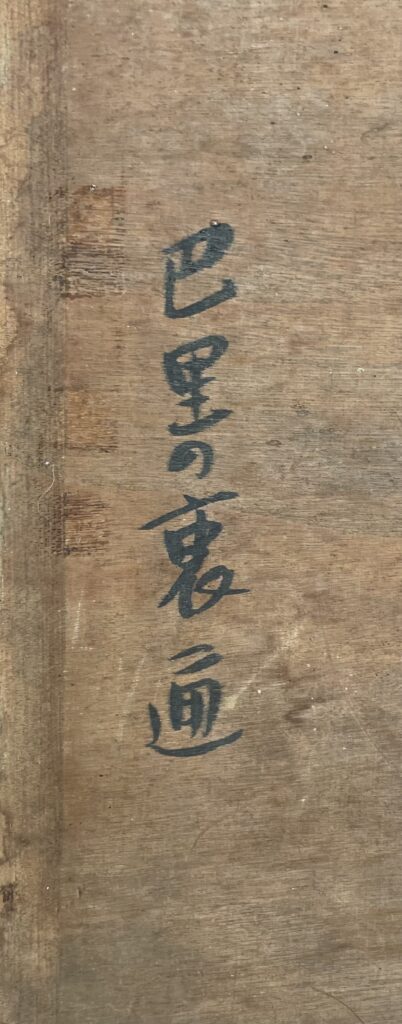

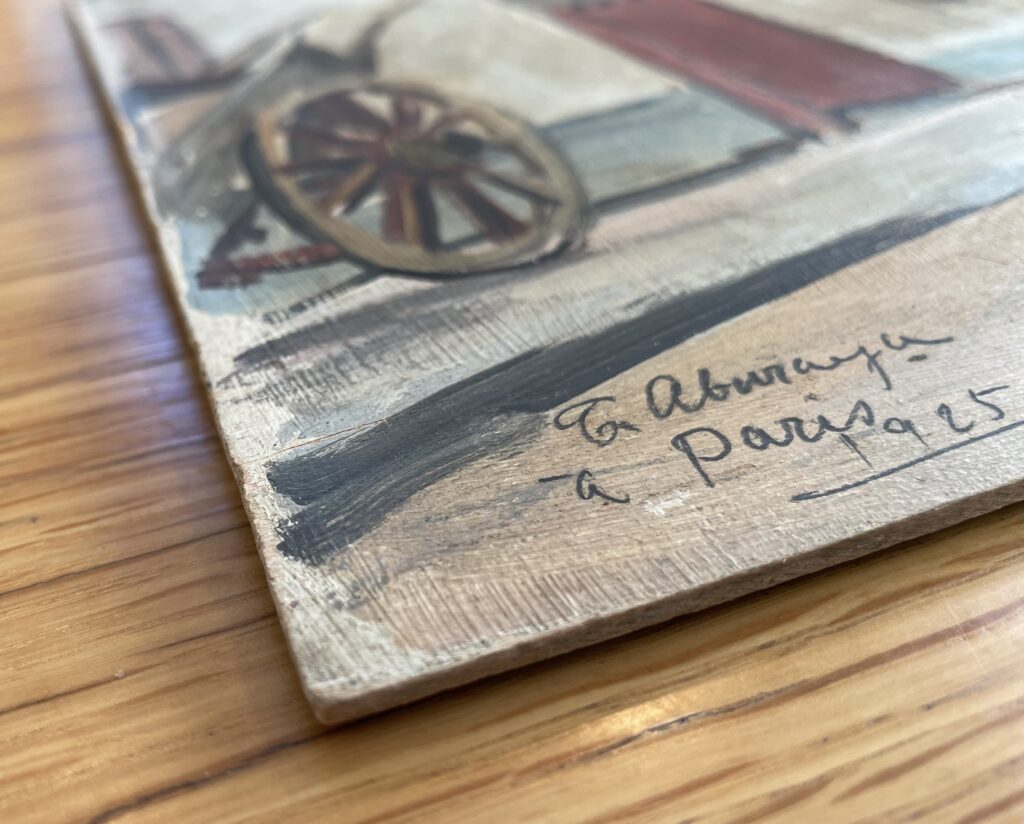

ABURAYA Tatsu 「Paris back alley」 1925 Oil on panel 41.0×33.0cm Singed and dated lower left Private collection

油谷達(1886-1969)

略歴

1886年 東京日本橋区に出版社「博文堂」を経営する、原田庄左衛門の次男として生まれる。のちに油谷家を嗣ぎ、姓が変わる。伯父に写真家の小川一眞、写真技術者の小林忠治郎がいる。

富士見小学校、商工中学を経て、東京美術学校西洋画本科に入学。同級生には藤田嗣治、田辺至、池辺鈞がいたが、中退する。

1907年 第1回文展に『モデル人形のある静物』を出品。

1910年 『暁斎画集』(博文堂)を出版。

1916年 『木堂翰墨談』(博文堂)を出版。

1918年 兵庫県川辺郡に移住。

1921年 第3回帝展に『初秋の湖畔』を出品し、初入選。

1922年 第4回帝展に『木かげ』を出品。静岡県富士宮市大宮町に写生旅行にいった曽宮一念、鈴木良三を、牧野虎雄、大久保作次郎、熊岡美彦、高間惣七、吉村芳松らと共に訪ねる。

1923年 第5回帝展に『夏の日』を出品。

1924年 田辺至、牧野虎雄、斎藤与里、高間惣七、大久保作次郎らと共に槐樹社を結成。

1925年 (この頃渡仏か)

1927年 第9回帝展に『佛蘭西風景』を出品。『美術新論 帝展号』(東京美術新論社 1927)において帝展洋画合評座談会に参加。同誌に「渡欧する人々へ」を掲載。

1928年 第10回帝展に『室内』を出品。

1930年 第12回帝展に『郊外のある日』を出品。

1931年 帝展無鑑査。

1969年 12月6日 東京で死去。享年83歳。

参考文献:『20世紀 物故洋画家事典』(油井一人・岩瀬行雄編 美術年鑑社 1996) 東文研アーカイブデータベース 『日本美術年鑑』昭和45年版(68頁) 『美術新論 帝展号 第二巻 第十一号』(東京美術新論社 1927)

ヤフーオークションにて購入。

油谷達の油彩画でパリの裏通りを描いたものです。経年のためか板が反ってしまっています。

油谷達は戦前は活躍した画家なのですが、まだ画集や詳しい略歴も見つけられていません。発見次第追記していきたいと思っています。

しかし、この絵はなんなのでしょうか。そう最初に見た時から思っております。

ユトリロの影響?としか言いようのないようなこの画題。しかし、日本人画家はこの頃から結構こういう絵を描いていて、その絵が戦前の前衛絵画の入り口としてたびたび図録に載っています。確かに、この色を混ぜないというか、ぼかさない感じはそれまでの黒田らの印象派風の絵画とは一線を画しますが……にしてもちょっと下手なのではと思ってしまいます(笑)

それなのにずっと手元にあるのは(油谷の絵がなかなか出てこないのもありますが)、なぜかこの感じが癖になってしまったからです。蓼食う虫も好き好きというやつですね。

油谷の生家は出版社で最初はお金持ちだったようですが、だんだんと経営が悪化してしまったようです。しかし、父の弟である小川一眞と小林忠次郎の協力もあって、コロタイプの図版入りの画集をいち早く出版し、その分野における貢献は大きかったとのこと。

油谷は「渡欧する人々へ」と題する文章で、渡欧する時の準備として「第一に健康、第二に語学、第三に金」という説明を実体験を交えながら長々と書いています。そして、こんなことは小学生でもわかりきったことと言って、最後に精神修養が最も大事だと説きます。というのも、パリには誘惑がとても多く、酒場、私娼が跋扈し、賭博まで公認されていて、遠い異国の地にいることをいいことに羽目を外し過ぎる人が後を絶たないというのです。何しにきているんだと。肩書は立派でも裏を返せばこれかと、とても油谷は呆れた様子です。だから、金はあった方がいいけど、ありすぎてもよくないと言っています。そして、そんな誘惑に負けないようにしようと後輩に向けて語っているのです。

真面目な人なんですかね。ちなみに自分は夜に外出すると目に毒だから、夜は外を出歩かないことにしていたそうです。なんて賢明な判断!

そうしてこの誰もいない昼間のパリの裏通りが描かれたのかと思うと、ちょっぴり切ない絵に見えてくるから不思議です。

これは1922年に曽宮、鈴木を静岡県に訪ねた際の写真です。後列向かって左から牧野虎雄、鈴木良三、吉村芳松、曽宮一念、高間惣七、横山精一、大久保作次郎、前列向かって左から熊岡美彦、油谷達。