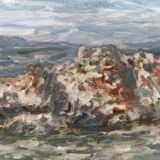

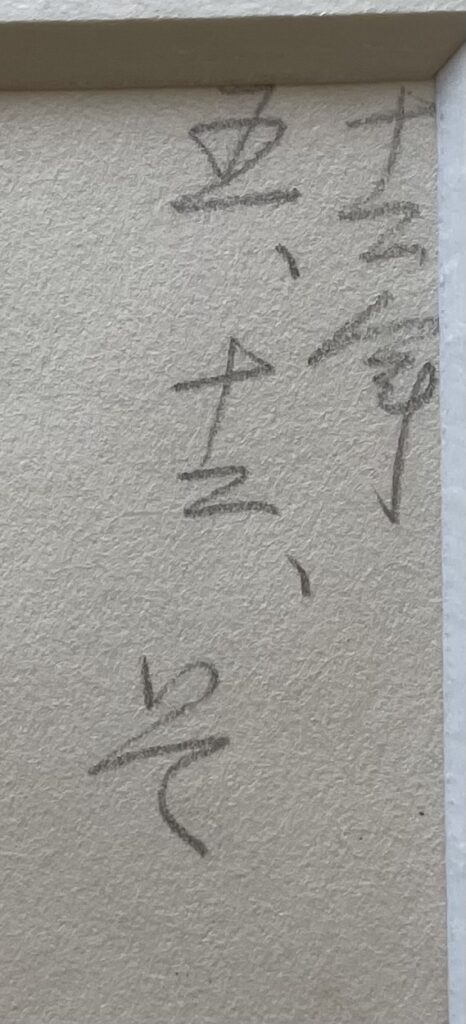

SOMIYA Ichinen 「Drawing」 1937 Pencil on paper 23.5×28.0cm Signed and dated upper right Private collection

曽宮一念(1893-1994)

略歴

1893年 東京市日本橋区浜町に生まれる。本名、喜七。父、下田喜平は菓子舗を営んでいた。母、きみは生後間もなく下田家を去り、二度と会うことはなかった。

1894年 曽宮禄佑の養子となる。養父は東京日日新聞の記者で後に編集主筆になる。フランス語の素養もあり、絵画のよき理解者であった。恵まれた家庭の一人っ子として大切に育てられるが、母を知らぬ寂しさは晩年まで消し難く心に残った。

1898年 京橋区霊岸島長崎町に移る。

1899年 京橋区立霊岸島小学校入学。養父禄佑、パリ万博参加美術品国内審査員になる。

1904年 6月、実父下田喜平が死去。 11月、芝区神明町に移る。桜川小学校高等科二年に編入。この年、三宅克己の『水彩画手引』を買ってもらい、初めて水彩画を知る。

1905年 豊多摩郡大久保村百人町に移る。淀橋小学校高等科に入る。

1906年 淀橋小学校卒業。私立早稲田中学校に入学。英語教師に自然主義文学の詩人、吉江喬松(孤雁)がおり「のちに風景画家の道を選び、随筆にも紀行文や自然風物を好んで書くようになったのは、吉江の自然賛美の思想に影響された」と回想している。

1908年 大下藤次郎の日本水彩画会研究所日曜講習へ通う。中学の美育部に加わり、毎年写生会、校内展などを開く。しかし、この時は画家になるなどとは考えていなかった。

1909年 四谷区南伊賀町に移る。 1910年 静岡県富士郡大宮町に同級生、岡田清を訪ねる。

1911年 北海道大学林学科に願書を出すが、一人っ子を遠くにやりたくない養父は手を尽くして美術学校を奨める。 2月 赤坂溜池の白馬会研究所で石膏デッサンを学ぶ。 4月 東京美術学校西洋画科予備科入学。同級に耳野卯三郎、鈴木保徳、寺内萬治郎のほか、選科に高間惣七、小絲源太郎もこのクラスに加わる。

1912年 第1回光風会展に『真夏』を出品。 新潟県小千谷へ旅行。 静岡県田方郡土肥村へ旅行、鈴木金平と会う。鈴木のこの時の作品は第1回フュウザン会に出品された。 静岡県上狩野村湯ヶ島で桑畑を描く。 美術学校旅行、山梨県鰍沢、身延。

1913年 美術学校で藤島武二の指導を受ける。 静岡県富士郡大宮町旅行。 美術学校西洋画科遠足、足尾、日光旅行。第2回光風会展に『桑畑』を出品、初入選する。11月、大森木原山新井町へ移る。この頃、養父から「一念」の号を贈られる。12月、養父禄佑死去。

1914年 下谷区桜木町に移る。事業家、今村繁三から毎月十五円の援助を受けることとなる。 10月、駿河大宮町の友人宅に滞在して『酒倉』を描く。第8回文展に『酒倉』を出品し、入選、褒状を受ける。 静岡県富士郡田子浦村の井上恒也方へ寄宿。

1915年 奈良へ卒業旅行。

1916年 品川の今村繁三宅の剣道場で開かれた新年会(すき焼き会)で中村彝を知り、以後兄事する。 卒業制作のために静岡県富士郡大宮町に旅行。 日暮里にあった桜井飯屋で中原悌二郎と知り合う。 3月、東京美術学校西洋画科を卒業。静岡県駿東郡沼津町に旅行。池袋の私立成蹊中学校講師となる。

1917年 田子浦の井上恒也方に滞在。成蹊中学の修学旅行で妙義山に行く。静岡県賀茂郡上河津村湯ケ野へ旅行。11月、成蹊中学校を退職。

1918年 8月、秋好綾子と結婚。11月、福島県石川町の私立石川中学校の講師となる。12月、静岡県安倍郡三保より湯ケ野へ歩く。『梨畑道』を描く。

1919年 3月、妻の病気のため石川中学校講師を辞任、実家の兵庫県西宮に身をよせる。第7回光風会展に『娘』を出品、今村奨励賞を受賞。

1920年 第2回帝展、第7回日本美術院展に落選。中村彝の奨めで上京。中村の画室に近い豊多摩郡落合村下落合の借家に住む。11月、『みづゑ』に「エロシェンコの画を見て」、『中央美術』に「兄のような気持ち」を執筆。

1921年 長男・俊一誕生。中村彝の画室によく見舞う。第9回光風会展に『すそのの道』を出品、今村奨励賞。奈良市下高畑の野田半三方に滞在し、『静かなる曇り日』を描く。そこで山下繁雄とも会う。第8回二科展に『静かなる曇り日』を出品し、初入選する。アトリエを新築する。近くに住む佐伯祐三が曽宮宅を訪問、以後行き来する仲になる。日曜日に自宅アトリエを開放して鶴田吾郎と画塾「どんたくの会」を始める。

1922年 4月、鈴木良三と大宮町に一ヶ月滞在し制作。その時に牧野虎雄、熊岡美彦、高間惣七、大久保作次郎、横山精一、油谷達らの訪問を受ける。 6月、中村彝宅に集まる画家仲間と金塔社を結成。 第9回二科展に『さびしき日』を出品。鈴木良三と共に川端画学校で裸体習作。

1923年 静岡県安倍郡久能村に滞在。 第10回二科展に『夕日の路』を出品。 自宅で関東大震災に遭い、アトリエが半壊する。今村繁三からの援助も途絶える。初めて小出楢重を訪ねる。須磨、淡路、大阪を旅行、富士郡大宮町に至る。 12月、会津八一を案内し、中村彝を見舞う。

1924年 諏訪に宮芳平を訪ね、鰍沢、甲府を経て田子浦へ旅行。6月、長女・光果誕生。12月、中村彝が死去。遺稿集『芸術の無限感』(岩波書店)を編纂する。この頃から春になると、頭痛、不眠に悩まされるようになる。後年、緑内障の前兆であったとわかる。

1925年 中村彝の追悼の文章を多く執筆する。9月、第12回二科展に『冬日』『荒園』『晩秋風景』を出品、『冬日』にて樗牛賞を受賞。旧制静岡美術学校講師となるが、翌年3月に体調不良のため辞任。鶴田吾郎と共著で『油彩・水彩画・素描の描き方』(弘文社)を出版。

1926年 静岡県御殿場町にて静養。 8月、帰朝早々の佐伯祐三を訪問、前田寛治と共に荷解きをする。第13回二科展に『梨畑の道』『青の静物』『田園晩秋』『アネモネ』『グレキシニア』を出品、会友となる。美術学校の時代の同窓の耳野卯三郎、鈴木保徳、寺内萬治郎、遠山五郎らと柘榴社を結成。のちに鈴木信太郎、野間仁根も加わる。

1927年 体調が優れずに臥床の日々が続く。会津八一のすすめで長野の山田温泉で保養し、帰途、宮芳平の紹介で諏訪郡富士見町の富士見高原療養所に入院する。この後も入退院を繰り返す。

1928年 2月、病床の曽宮を援助するため、美校の同窓生が一人一点ずつ作品を持ち寄り、熊谷守一、安井曽太郎らの協力を得て「一念会」を設立、約60点を集めて紀伊国屋で頒布会を開く。約1700円の売り上げを贈られる。「画家仲間の暖い相互扶助」と日記に記す。8月、佐伯祐三がパリで死去。

1929年 静養のため、夏は信州の八ヶ岳山麓で、秋は伊東で過ごす。会津八一に油絵の手引きをする。

1930年 妻と協議離婚する。長女・光果も妻が伴い、除籍。第17回二科展に『あねもね』『野薊』他、花の小品5点を出品する。4月、前田寛治死去。 柘榴社が解散。

1931年 第18回二科展に『けし畑』『さぼてん』『ひまわり』『切り通し』『荒園』を出品。小出楢重の死去により空席となった二科会員に推される。9月、第二次どんたくの会を一人で始める。

1932年 第19回二科展に『かれはな畑』他1点を出品。安井曽太郎のすすめで初めて波太に行き、制作。

1933年 第20回二科展に『てんしんもも』を出品。長野県諏訪郡原村八手にて静養。11月、野尻湖旅行。 伊藤廉、鈴木保徳、里見勝蔵らから独立美術協会に参加するよう強く言われる。

1934年 3月、湯ケ野、大磯旅行 4月、鎌倉旅行 6月、河口湖旅行 10月、曽宮一念個展(大阪朝日ビル5階) 11月、精進湖より富士郡大宮町、沼津市を経て熱海伊豆山の洞穹会に出席。 12月、千葉県鵜原に旅行。

1935年 二科会を退会、独立美術協会会員となる。『曽宮一念作品集1』『曽宮一念作品集2』を美術工芸会より出版。3月、尾道市の小林和作宅に滞在。第5回独立展に『種子静物』『さぼん』を出品。尾道からの帰途、京都の須田国太郎の世話になる。 8月、鎌倉浄明寺に仮遇、房州旅行。 10月、秋季独立展に『あまりりす』『あさがお』を出品。榛名湖に旅行。曽宮一念個展(大阪美術新論画廊 資生堂) 水原秋桜子を知る。井出せつと結婚。

1936年 1月、沼津、江ノ浦、湯ヶ野、仁科へ旅行。4月、第6回独立展に『冬の海』『波太』を出品。

1937年 独立美術協会での内紛を嫌い、退会。宮田重雄の誘いで、国画会に入会する。 9月、カリエスの疑いで富士見高原療養所に入院。ベッドから窓外の山と雲をひたすらスケッチブックに描き続ける日々を過ごす。

1938年 3月、初の随筆集『いはの群れ』(座右宝刊行会)を出版。 9月、退院。信州各地を旅行する。11月、静岡旅行。『曽宮一念作品集3』を美術工芸会より出版。

1939年 11月、ようやく体調も回復し、千葉県九十九里浜へ旅行。山梨県鰍沢にも赴く。

1940年 2月、箱根旅行。『姥子の雪』を制作。5月、九十九里浜へ旅行。8月、鵜原へ旅行。 10月、二千六百年奉祝展に『姥子の雪』を出品。野間芸術奨励賞を受賞。

1941年 『裏磐梯の秋』『九十九里』『芦の湖(秋)』『麦秋』などを制作。

1942年 1月、奈良、京都、松江を回り、『松江風景』『宍道湖』などを制作。素描集「すその」(春鳥会)を出版。下落合に住む、安井曽太郎、牧野虎雄、金山平三と四人でグループ展を東京高島屋で開き『九十九里』を出品。この四人展は昭和19年まで三回開催された。 7月 長野県富士見高原へ旅行。 9月 木曽へ旅行。

1943年 1月、長女・夕見誕生。 2月、藤島武二を見舞う。(翌月に死去)3月、随筆集『夕ばえ』(石原求龍堂)を出版。曽宮一念個展(帝劇) 安井曽太郎と仙台で東北美術展審査、東北旅行。 11月、新潟県長岡へ旅行。 安井曽太郎より東京美術学校改革に伴う新しい教授陣に招請されるが、気が進まず、空襲疎開を理由に辞退。長男・俊一が東京美術学校建築科を卒業、入隊。

1944年 妻の実家の静岡県吉原町に疎開。8月、塩尻へ旅行。 室内で剥製の『山鳥』を描く。

1945年 3月、長男・俊一が中国大陸で戦死。 7月、空襲を逃れ、さらに富士宮市へ移住。同市泉に家を建てる。

1946年 再興された国画会に入会。大阪・高島屋にて旧作展、京都、奈良旅行。4月、第20回国画会展に『外房・鵜原秋晴』『雲遊ぶ裾野』『駿河吉原・富士』『富士暁雲』『山畑驟雨』を出品。10月、第2回日展審査員となり『麦』を出品。

1947年 第21回国画会展に『あかつき』『夕雲』を出品。

1948年 第22回国画会展に『砂丘地帯』『裾野と愛鷹』を出品。 新潟旅行。 田宮虎彦宅で上林暁と知り合う。8月、随筆集『裾野』(四季書房)を出版。 九州旅行。11月、静岡県掛川町で砂丘を描き、藤枝静男と知り合う。

1949年 第23回国画会展に『すすきと海』『ざぼん』を出品。10月 倉員辰雄と実父の郷里の長崎を訪ね、鹿児島へ。桜島の海辺に映える熔岩の美しさに感動し、ここから火の山巡礼が始まる。 坂本繫二郎に会う。

1950年 第24回国画会展に『桜島』『阿蘇』『魚坂』を出品。福井旅行、雨田光平と旧交をあたためる。秋に再び倉員辰雄と同道し、九州へ制作旅行。

1951年 第25回国画会展に『浅雪』を出品。 石廊崎へ制作旅行。

1952年 2月、御前崎に旅行。三月、伊東で『初島』を制作。 第26回国画会展に『御前崎灯台』『波』を出品。信州の帰り、山梨県南部町で山口源と一泊。 8月、随筆集『袖の中の蜘蛛』(四季社)を出版。冬、静岡県賀茂郡仁科村に旅行。

1953年 『熔岩と南岳』を制作。串田孫一を知る。

1954年 第28回国画会展に『なぶと』を出品。第1回現代日本美術展に『風の日』を出品。

1955年 2月、随筆集『榛の畦みち』(四季社)を出版。第29回国画会展に『向日葵』を出品。10月、曽宮一念個展(銀座松坂屋)11月、宮崎県美術展審査の後、鹿児島へ。

1956年 第30回国画会展に『熔岩の海』『雨後』を出品。5月、第2回現代日本美術展に『海辺の熔岩』『桜島南岳』を出品。10月、曽宮一念個展(フジカワ画廊)11月、九州旅行。鹿児島で桜島の爆発を写生する。

1957年 1月、波太へ旅行。 第31回国画会展に『南岳爆発』を出品。6月、北海道旅行。昭和新山、雌阿寒岳を描く。浜松に於いて、同窓の耳野、鈴木保徳、寺内、高間、石橋武治の六人で「六鳥会展」を開く。八木義徳を知る。

1958年 第32回国画会展に『ひえもん島』を出品。京都、福井を旅行。6月、随筆集『海辺の熔岩』(創文社)を出版、日本エッセイスト・クラブ賞を受賞。11月、長崎を中心に九州旅行。右眼の視野が三分の一欠け、緑内障と診断される。

1959年 9月、東京都内の病院で緑内障の手術を受けるも失敗。右眼を失明する。左眼だけで絵を描くことにする。第33回国画会展に『聖福寺土塀』を出品。

1960年 長野県富士見町六道に山荘を建てる。第34回国画会展に『黒ぶどう』を出品。第4回現代日本美術展に『富士裾野と愛鷹山』『裾野と雲』を出品。

1961年 曽宮一念素描展(銀座松屋) 5月、『現代作家デッサン 曽宮一念』(芸艸堂)を出版。第35回国画会展に『南岳爆発』を出品。秋に鹿児島、大阪、奈良へ旅行。

1962年 4月、随筆集『日曜随筆家』(創文社)を出版。 第36回国画会展に『桜島黒神』を出品。11月、串田孫一と信州上高地を旅し、『焼岳』を制作。

1963年 第37回国画会展に『焼岳山頂』『裾野と月』を出品。佐渡ヶ島へ旅行。11月、緑内障の手術跡が痛み右眼を摘出する。残りの左眼の視力もあと10年と宣告される。曽宮一念新作展(兜屋画廊)。

1964年 7月、『泥鰌のわた』(創文社)を出版。

1965年 第39回国画会展に『平野夕映え』『八ヶ岳夏雲』を出品。『長崎スケッチ名作集』(光風堂)を出版。

1966年 1月、曽宮一念風景画展(銀座松屋) 4月、第40回国画会展に『佐渡の野仏』を出品する。これを最後に視力障害のため、国画会を退会する。 6月、『曽宮一念作品集』(美術出版社)を出版。ナカムラ画廊で作品集出版記念展を開く。

1967年 2月、随筆集『東京回顧』(創文社)を出版。曽宮一念個展(兜屋画廊) 10月、せつ夫人、雨田光平夫妻と共にヨーロッパへ海路で旅立つ。マルセイユを経由してパリに滞在する。

1968年 2月、スペインを回り空路で帰国。7月、欧州紀行の随筆集『紅と灰色』(木耳社)を出版。

1969年 3月、曽宮一念近作展(銀座松屋)滞欧作26点を出品する。画集『紅と灰色』(木耳社)を出版。

1970年 3月、曽宮一念素描と淡彩展(文芸春秋画廊)。『毛無連峰』(油彩画絶筆作品)を描く。この後、絵具の見分けがつかなくなり、デッサンのみにする。9月、画集『火の山』(木耳社)を出版。

1971年 失明する。手探りで文筆活動を始める。原稿にプラスチックの枠を当てて書く。家人の助けで書も始める。

1972年 随筆集『白樺の杖』(木耳社)を出版。

1973年 11月、書画集『夕ぐも』を出版。曽宮一念書画展(文芸春秋画廊)。

1974年 4月、「曽宮一念画業展」浜松市美術館で開催。10月、随筆集『みどりからかぜへ』(求龍堂)を出版。

1975年 10月、随筆集『砂上の絵』(蝸牛書房)を出版。

1976年 7月、版画集『窓』(荘園画廊)を出版。

1977年 10月、詩画集『風紋』(五月書房)を出版。大岡信と知り合う。

1978年 5月、「曽宮一念展」静岡県常葉美術館 9月、「曽宮一念展」大阪市梅田近代美術館。

1980年 8月、随筆集『夏山急雨』(創文社)を出版。

1983年 4月、へぶなりと称する短歌をつくり初の歌集『へなぶり 火の山』(文京書房)を出版。

1985年 3月、曽宮一念個展(兜屋画廊)書と陶板を出品。 4月、随筆集『武蔵野挽歌』(文京書房)を出版。

1986年 4月、「曽宮一念素描淡彩展」静岡県佐野美術館。淡彩66点を中心に、陶板100点を展示。

1987年 6月、曽宮一念展「心眼の書」(兜屋画廊) 10月、第二歌集『雁わたる』(文京書房)を出版。「詩情の洋画家・曽宮一念展」静岡県立美術館。

1988年 2月、「牧野虎雄・曽宮一念展」東京都庭園美術館。

1989年 10月、随筆集『にせ家常茶飯』(木耳社)を出版。

1990年 3月、曽宮一念夕雲展(静岡松坂屋)

1991年 2月、兜屋画廊で未公開の水彩・書展。 3月、白寿記念書展(静岡松坂屋)

1992年 1月、随筆集『画家は廃業』(静岡新聞社)を出版。9月、画文集『九十九の店じまい』(木耳社)を出版。

1993年 10月、「曽宮一念百寿展」静岡県常葉美術館。 百歳記念曽宮一念展(静岡松坂屋)

1994年 12月21日、心不全のため死去。享年101歳。三日後、せつ夫人も急死。故人の遺志で葬儀。告別式は行わず。

1995年 1月、富士宮市藤原記念館でお別れの会が開かれた。

参考文献:『榛の畦みち・海辺の熔岩』(講談社文芸文庫 1995)巻末年譜(大沢健一編) 『静岡の美術Ⅰ 曽宮一念』(静岡県立美術館 1987)年譜(鈴木秀枝編)

ヤフーオークションにて購入。

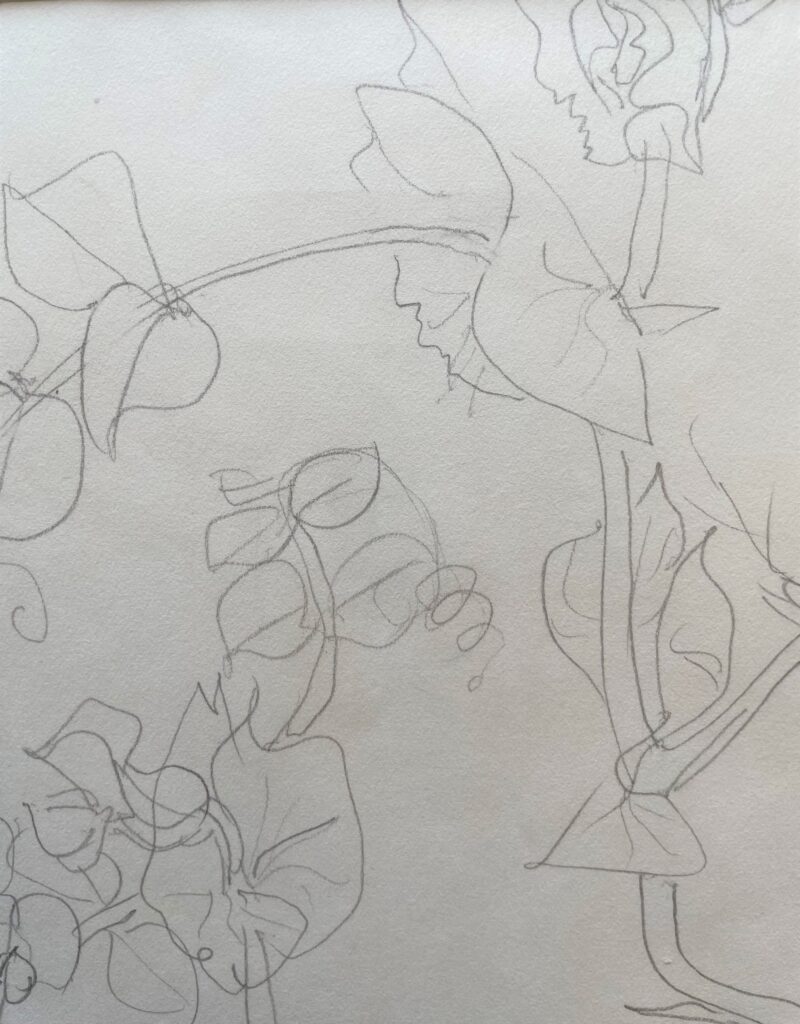

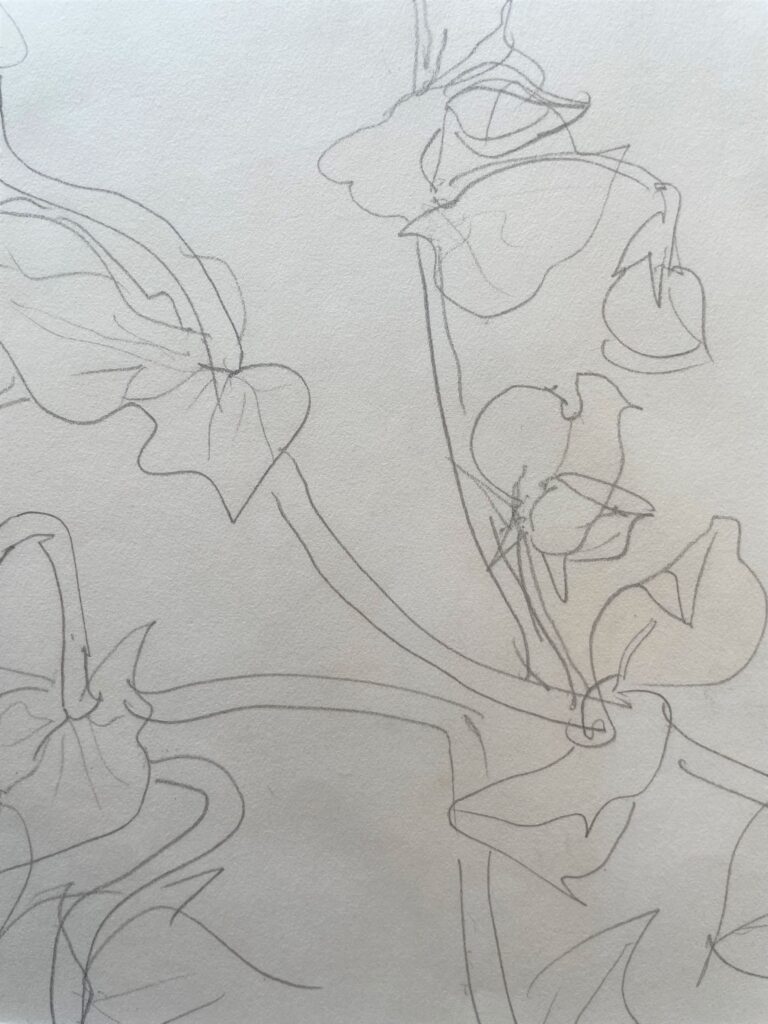

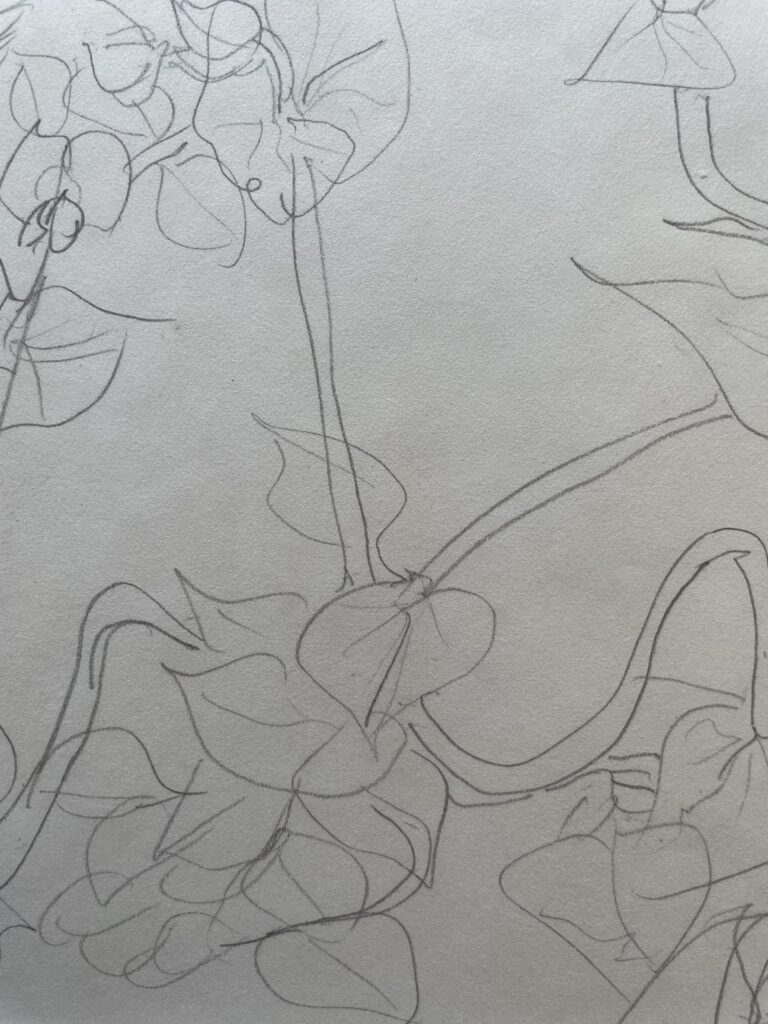

曽宮一念のデッサンで蔦の植物画です。薄いスケッチブックに鉛筆で描かれています。

最初に見た時はアサガオかなと思ったのですが、花や蕾がないので判然としません。

購入時からしっかりと額装されていたのですが、なんとなく絵と合ってないような気がしています。もっと合う額とマットの色があると思うのですが、相変わらずそこまでお金が回らず気づけば数年……ほんと、曽宮に申し訳ないと思っております。

曽宮は風景の画家と言われる通り、その生涯を見渡すと本当に旅ばかりしています。そうやって「画因」を見つけていたんですかね。その間、奥さんはどうしていたのでしょうか。ついて行っていたのか、待っていたのか……とにかく、曽宮は幸せな画家生活を送ったのだと思います。

一方で、元来体は弱く、何度も入退院を繰り返しました。そして晩年は失明。それにより絵筆は置かざるを得ませんでした。

もうひとつ、曽宮にとって辛かった出来事は長男・俊一の戦死でした。これについて、曽宮は頑なに口を閉ざしたといいます。芸術家志望だった俊一。二人は親子でイーゼルを並べて写生したりするほど仲が良かったようです。曽宮は亡くなる少し前にようやく「悔しい」とポツリと漏らしたと言います。俊一の残した作品は現在、窪島誠一郎の「無言館」に収蔵されています。

この絵の制作年は昭和12年(1937年)5月12日とあります。この年の曽宮は独立美術協会を退会したあと、9月にカリエス疑いで入院しています。旅行の記述もないところを見ると、体調が優れずに家で静養していたのかもしれません。その際に描いた静物画と思われます。

この書き方は『夕ばえ』の挿絵の『南瓜の花』に酷似していますが、それよりも細い線で描かれている印象です。デフォルメを抑えて写実的にデッサンしていたことが伺えますが、それでも曽宮の描いた独特な線のリズムが心地よい、良いデッサン画だと思っています。

こんな貴重な作品がヤフオクに出てくるとは思っていなかったので、当時とても驚いたのですが、それにも増してあっさりと落ちたことにも驚きました。曽宮の知名度はそんなにないのでしょうか?僕は大好きな画家のひとりなのですが……