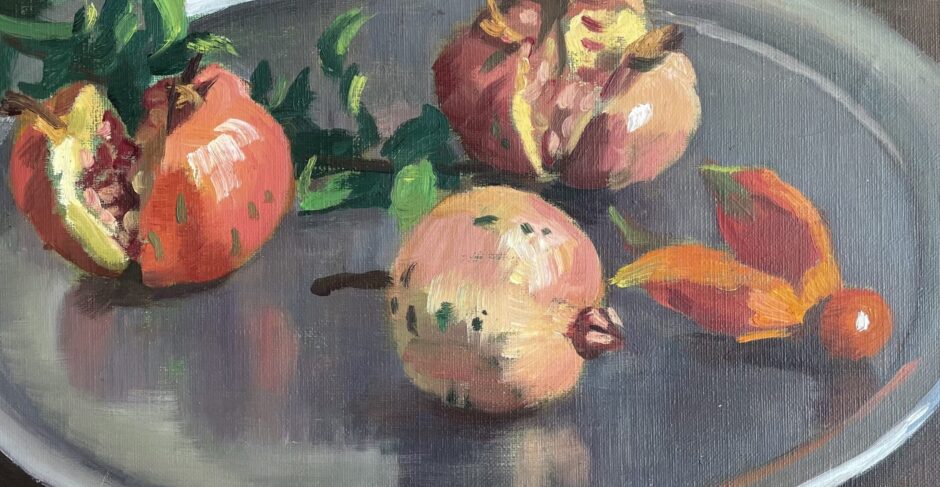

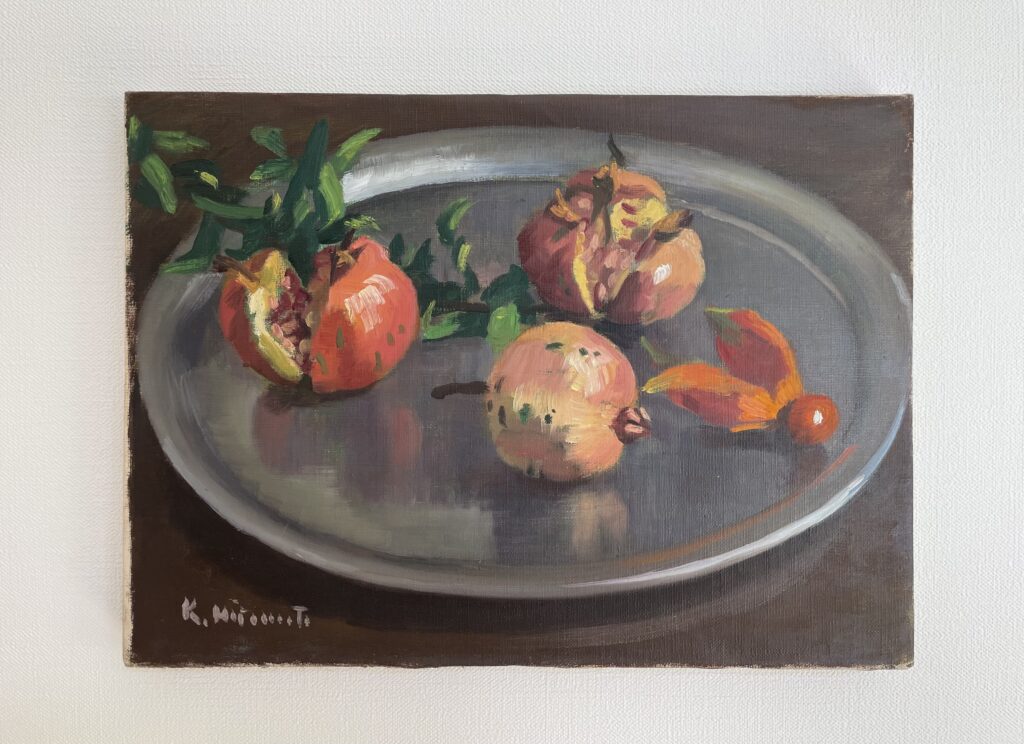

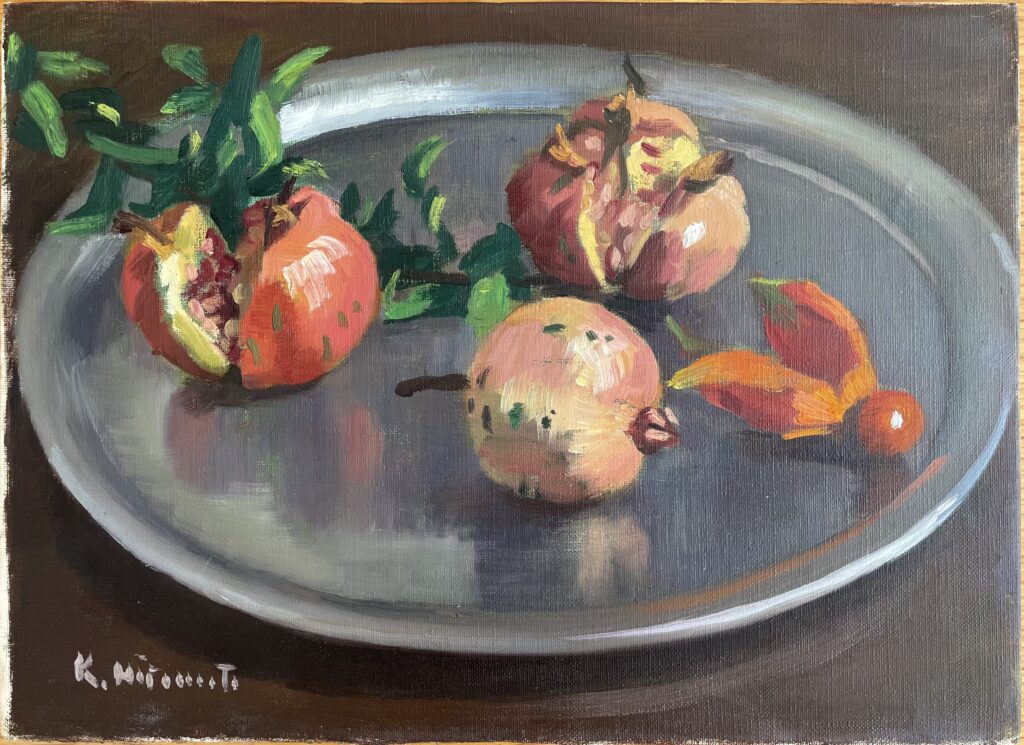

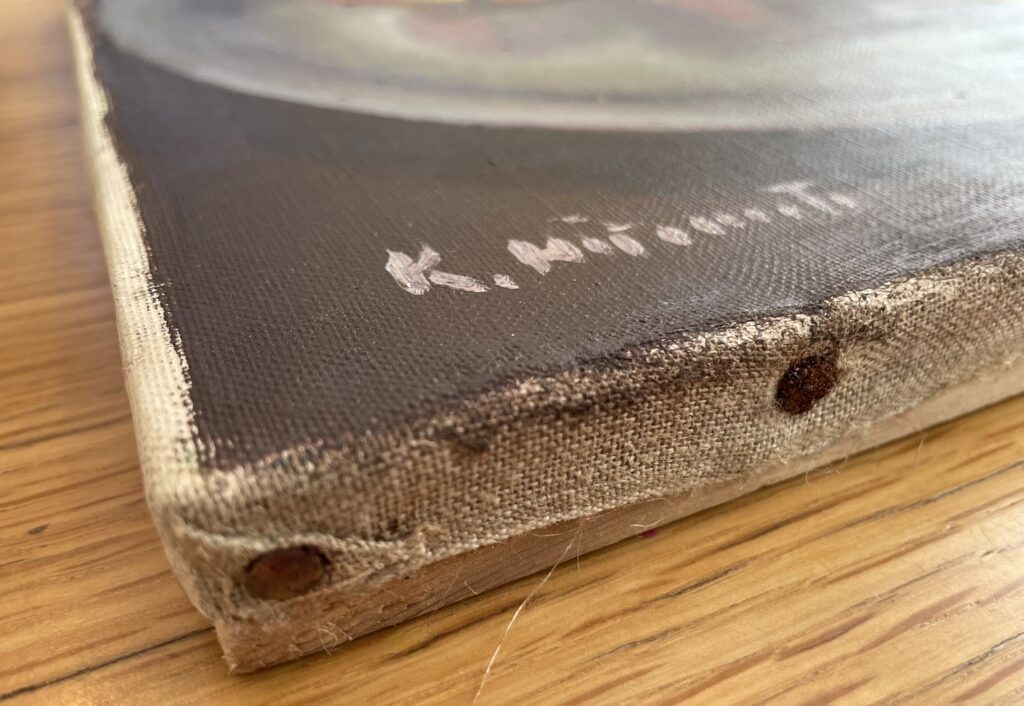

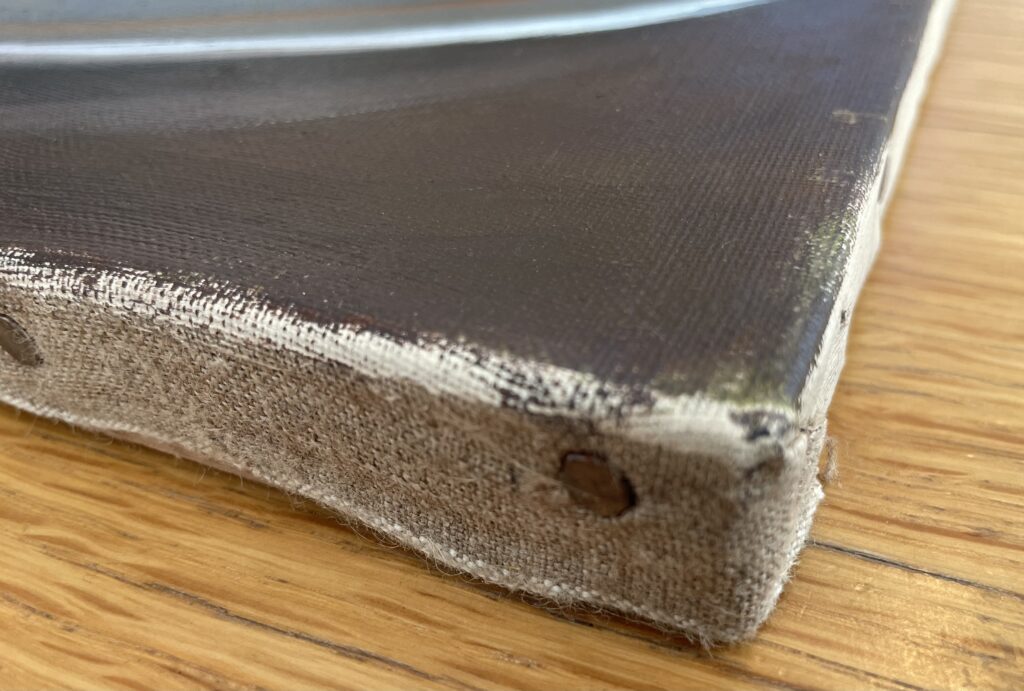

HIROMOTO Kiyomaru 「Pomegranate」 Production year unknown Oil on canvas 33.3×24.2cm Singed lower left Private collection

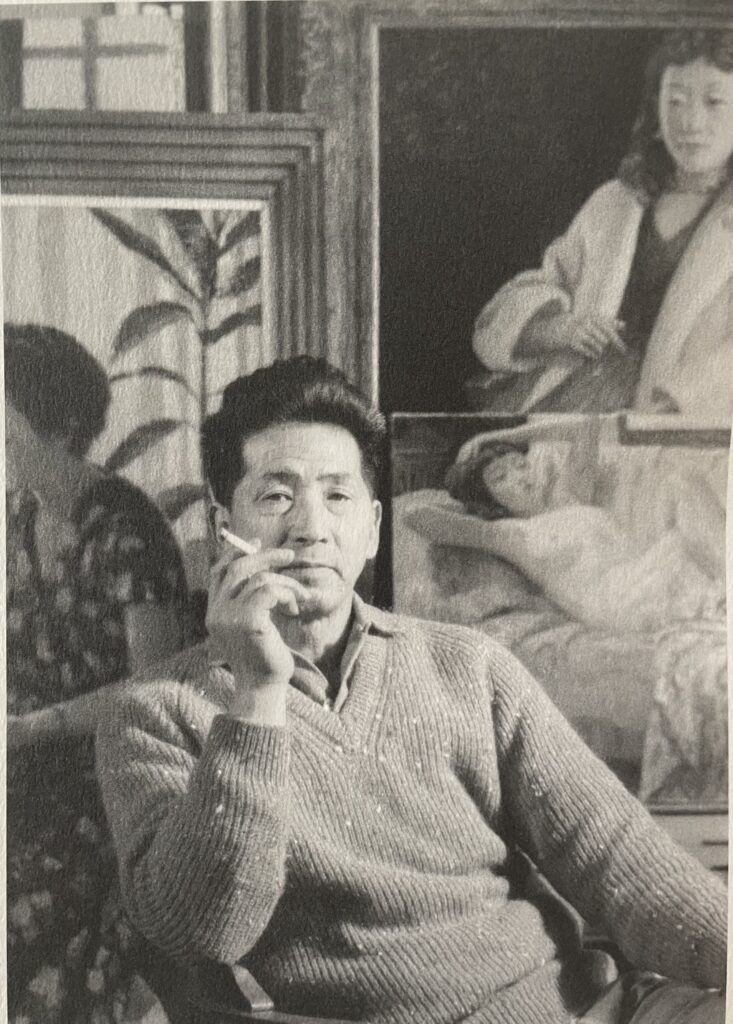

広本季与丸(1908-1975)

略歴

1908年 愛知県宝飯郡三谷村(現・蒲郡市三谷町)に12人兄弟の7男として生まれる。

1928年 京都、関西美術院で絵を学ぶ。東京、太平洋美術学校卒業。

1934年 帝展に初入選。11月26日~30日、高知県にて個展開催。 1935年 太平洋展にて相馬賞受賞

1936年 長兄・進、季与丸、六男・森雄の三兄弟が揃って文展に入選。同年、画家仲間の堀内秋子(画号 島村あき子で二科展出品歴あり)と結婚。 1937年 長女ミチル誕生。しかし、ミチルは二歳前に死去。その翌年には妻秋子も亡くなる。

1941年 江川ミサヲと再婚。兄・進の経営する旅館「ふきぬき」へ新婚旅行。長男春宋誕生。

1944年 戦争へ招集。中国へ派遣される。妻は実家のある秋田に疎開。 1945年 疎開先で長男春宋病死。復員後は秋田で二年ほど過ごし、農村の風景をよく描いた。

1947年 他人に貸していた世田谷区大蔵のアトリエの一室に戻る。 1948年 長女夢子誕生。

1965年 日展無鑑査 1971年 台湾旅行 1973年 フランス旅行 1975年 6月28日の夜、突然死去。享年67歳。

1982年 豊橋美術博物館で、戦前東三河地方で活躍した洋画家による「豊橋近代洋画展」において「裸婦」「朝の雪道」「昼下がり」が出品。

2006年 豊橋市美術博物館にて、所蔵絵画名品100選展に「朝の雪道」が展示され、来場者投票にてベスト10に選ばれる。

2018年 蒲郡市博物館にて「広本季与丸展」

参考文献:『廣本季輿丸画集』田名夢子発行(ファイナンスクリニック 2007)

ヤフーオークションにて購入。

広本季与丸の油彩画で柘榴を描いたものです。

サインの形状から1960年代後半以降に描かれたものだと思いますが、詳細は不明です。

本当は額に入っているのですが、どういうわけかガラスが外せないので、仕方なく額なしで撮影しました。

内容は相変わらず、絵具の使い方がうまいと思います。銀のお盆に映った柘榴の影など、特に真に迫っており、光の表現と相まって存分にその腕前を見せてくれています。

しかし、広本の静物画は、物そのものの「リアルさ」を追求した絵画ではないでしょう。質感はあくまでも絵具感を残しています。高橋由一の『豆腐』のように。もちろん、作品制作の意図も技法も違いますが、そこには絵具と物との距離感を図るという意味で同様の試みがあると思っています。

物はリアルではないのに、その影や光の反射はとてもリアルに描かれている。このちぐはぐさは静物画における表現の仕方としてよく使われていますが、広本の作品には顕著に表れます。それが作品の印象に大きく影響しています。広本は初期からこの画風ですが、1950年代に少しだけ草土社風のぱっきりとした写実の静物画も描いています。そちらもとても良い絵なのですがすぐに元の画風に戻ります。

写実的な静物画にはどこか厳かというか静謐な雰囲気が感じられると僕は思っておりますが、それは広本の画風とは反します。広本の絵は基本的にはどこまでも明るくカラッとしています。本人の性質なのか、暗いところがないのです。それが行き過ぎるとくどい明るさの静物画になるのですが、広本の絵は光の具合が柔らかく、見ていてとても心地よいと感じています。

そこに美術史上の革新や新技法があるとは言いませんが、広本が達した理論は確かにあると思っています。広本についてはもっと作品を集めアーカイブしながら、適切な言葉をこれからも探していきたいです。