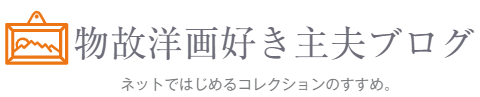

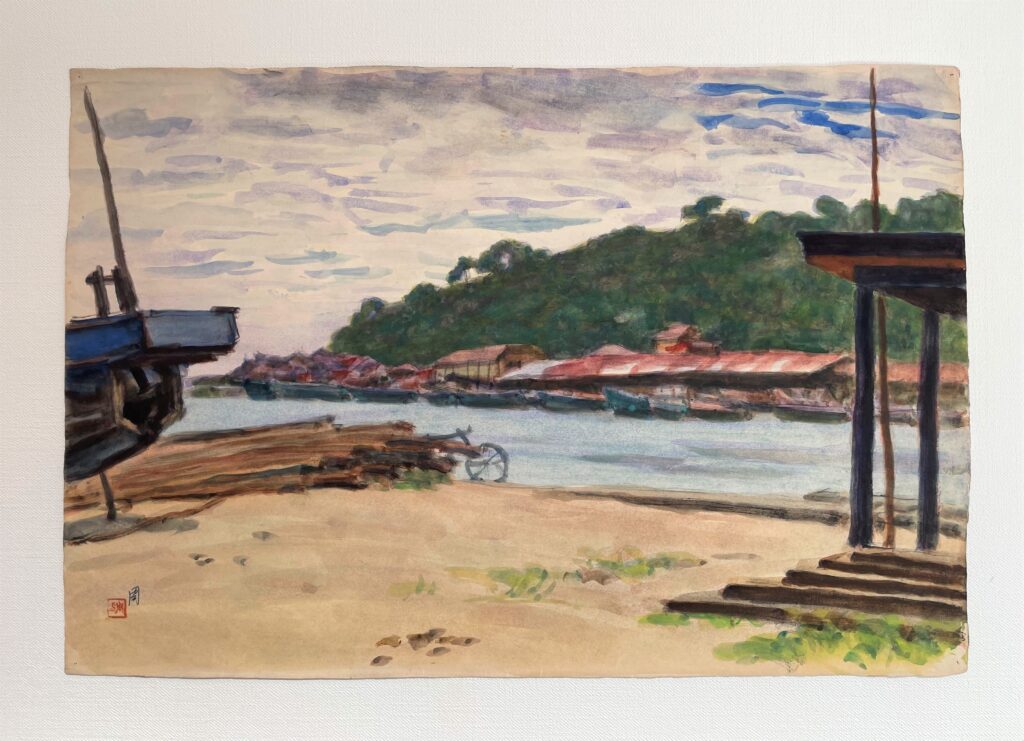

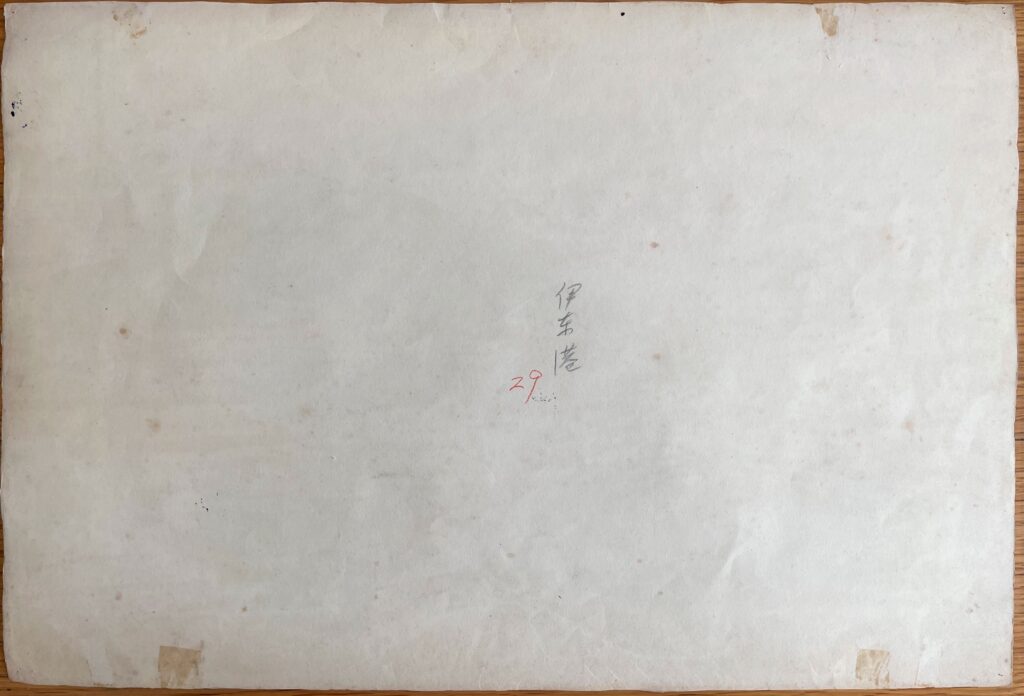

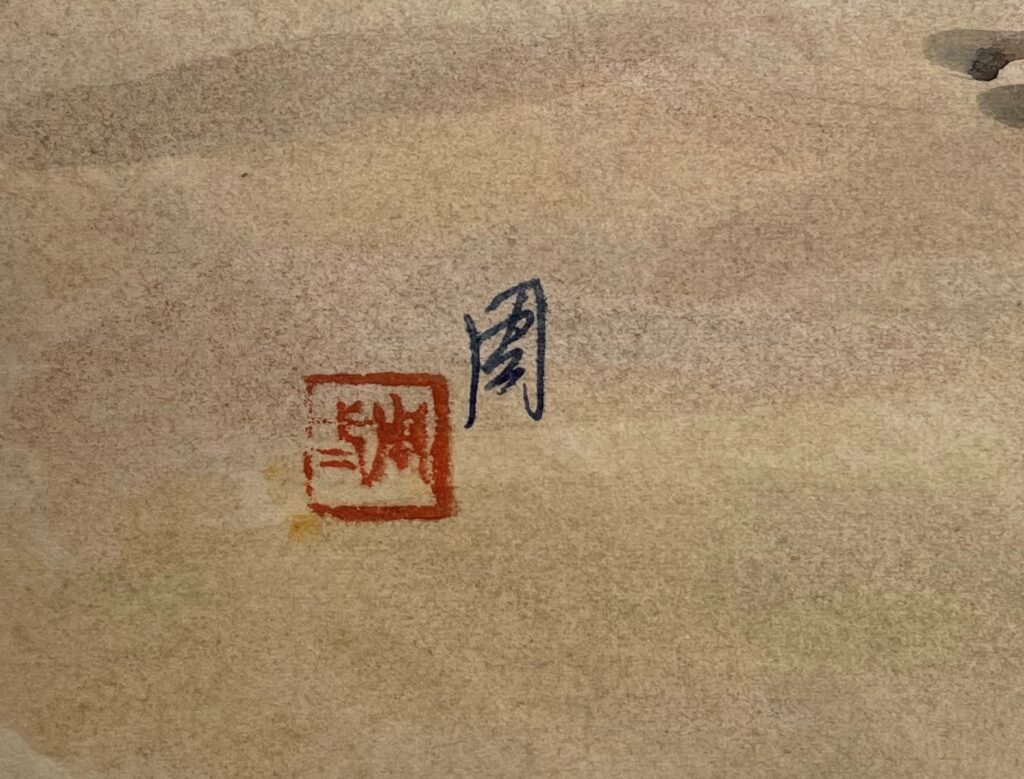

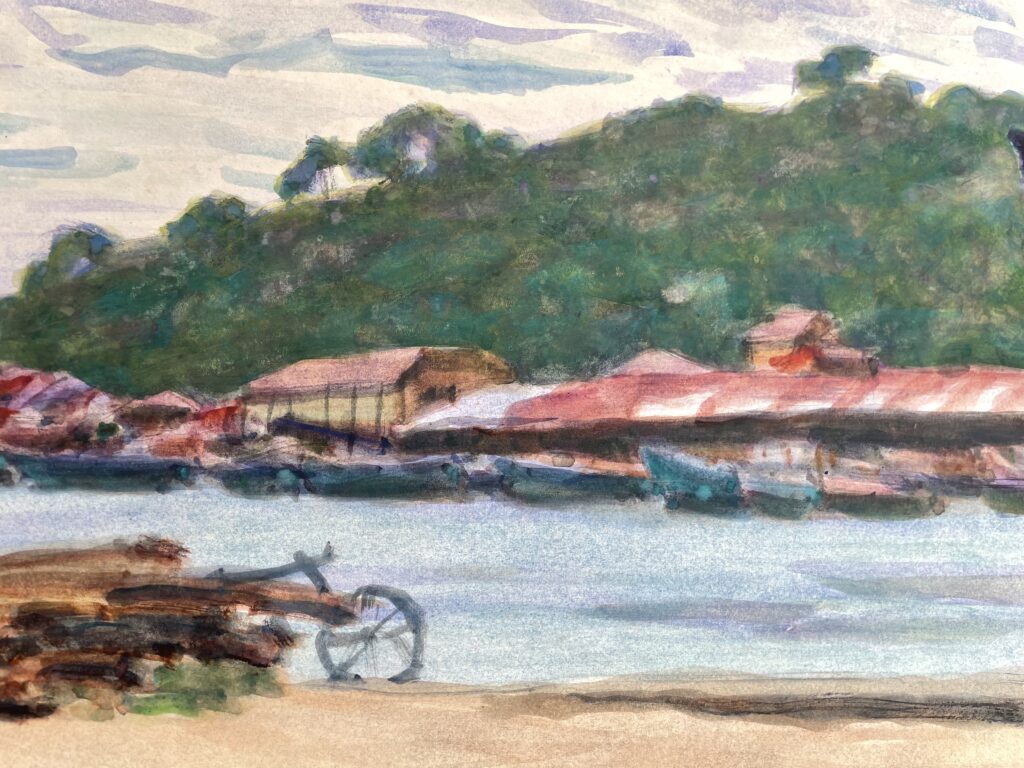

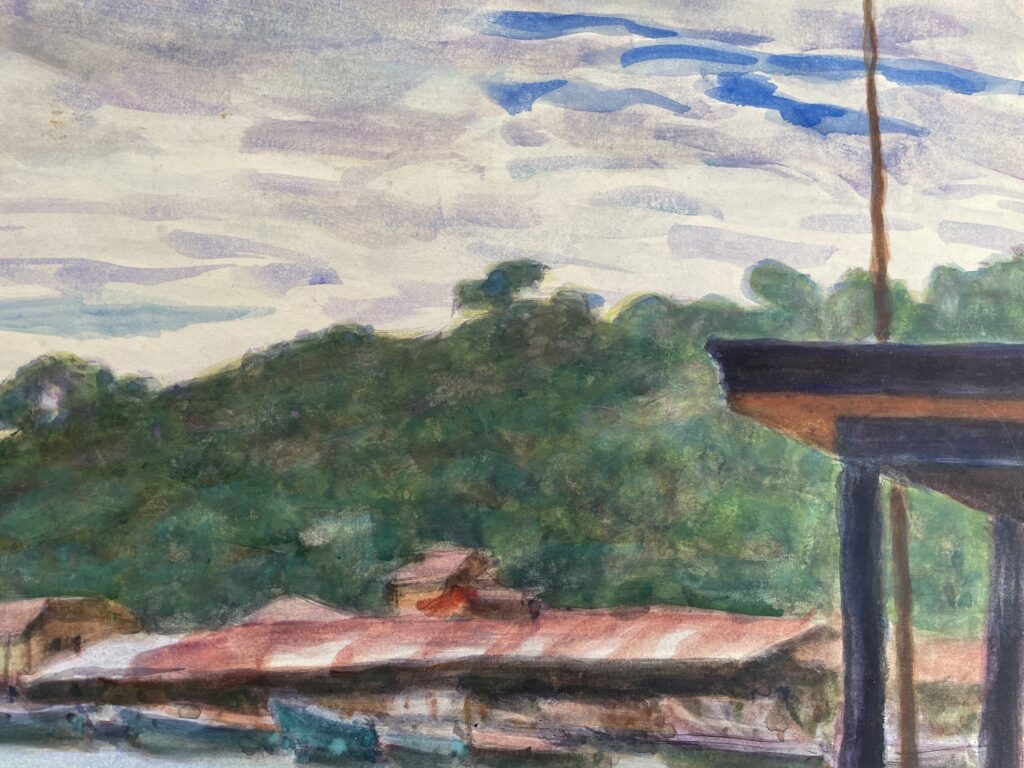

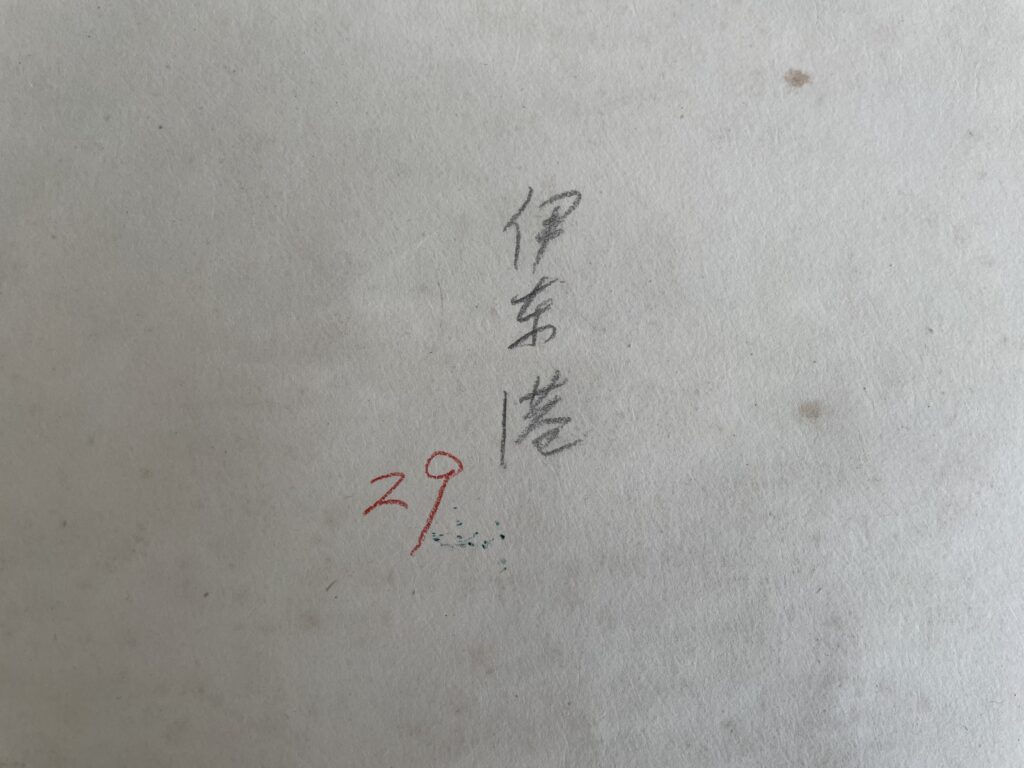

KOYAMA Syuji 『Ito harbor』 Production year unknown Watercolor on paper 56.0×38.0cm Signed lower left

小山周次(1885-1967)

略歴

1885年 長野県北佐久郡小諸町(現小諸市)に生まれる。11歳の時に母ちかが、その2年後には父恒助も亡くし、叔父のもとへ身を寄せる。

1900年 小諸高等小学校を卒業。木村熊二の小諸義塾に入学。当時の小諸義塾では『破戒』執筆中の島崎藤村が国語と英語の教鞭をとり、図画は三宅克己が担当していた。

1902年 塾長の木村熊二との面談で三宅克己のような絵描きになりたいと言うも叔父に反対される。しかし木村と島崎藤村の仲介により三宅の後任としてやってきた丸山晩霞を紹介される。丸山は島崎と親しい間柄だったので、内弟子として住み込みながら小諸義塾に通うことが許可された。

1903年 5月から1年間毎日一枚ずつ付近の風景や肖像をスケッチする。

1904年 大下藤次郎に再三上京して後進の指導にあたるよう説得されていた丸山がついに上京することに。ちょうどその頃祖母も亡くした小山の将来を憂いた丸山は夏、そろそろ自活の道を進めと、栃木県日光市の画商、鬼平卯之吉方を紹介。ここに奇遇する。

1905年 鬼平のもとで売絵や風景を描きながら生活する。制作に励みながらしばしば上京しては内村鑑三に会ってキリスト教の福音を聴き、姉と共に小諸教会で飯泉牧師より洗礼を受ける。

1906年 水彩画講習所、後の日本水彩画会研究所が開設されると、早速ここに通い、太平洋画会にも顔を出すようになる。

1910年 上京の必要性を感じ、日光より上京。日本水彩研究所に入る。幹事兼留守居役に赤城泰舒、研究生に後藤工志、寺田季一、望月省三、瀧澤邦行、吉田豊、硲伊之助、林倭衛、青山義雄らがいた。

1911年 赤城の後任として幹事となり、研究所に住み込む。しかし、研究所の代表である大下藤次郎が突然死去。大下の後任のはずの丸山は経営に関心がなくだんだん経営が悪化してゆく。この頃に古賀春江が入会してくる。

1913年 日本水彩画会研究所関係者および全国水彩人を糾合して美術団体「日本水彩画会」を創立。

1914年 石井柏亭に頼まれ、二科会の事務を担当。 1915年 第12回太平洋画会に『夜』、第2回日本水彩画会展に『軽井沢』を出品。この年、経営が悪化していた日本水彩画会研究所がついに解散。住む場所もなくしたが、仲間の寺田季一に誘われるまま寺田の家で同居。またこの家を一応の事務所とした。この家には奥村博史(後の平塚らいてうの夫)や古賀夫妻も一時期同居する。

1916年 寺田の自宅に「日本水彩画会仮研究所」の看板を掲げる。日本水彩画会常務になる。

1917年 第5回光風会展に『千曲川戻橋』、第4回二科会に『磯』を出品。 1920年 結核により寺田が死去。仮研究所を引き継ぐ。清水喜代と結婚。小石川区に住む。

1921年 中国旅行。北京に滞在し、その間芥川龍之介と明十三陵、居庸関、八達嶺、大同石窟の見学旅行を行い、北京の大和クラブ、北京ホテルで個展。この頃に小山良修、中西利雄、富田通雄が入会してくる。

1922年 石井柏亭、丸山晩霞推薦による小山周次後援画会開催。東京三脚会(後の蒼原会)の創立を援助し、指導顧問となる。

1923年 文房同画廊で第1回個展。41点を出品する。関東大震災で久世山に避難。さらに故郷の小諸町に転居。10月、欧州旅行へ出発。横浜港から吉田博夫妻と同船し、サンフランシスコへ。

1924年 カルフォルニア州に5か月滞在後ユタ州に移り、ユタ州美術展に依嘱されて8点出品。5月、パリに渡り、坂本繁二郎、小山敬三、青山義雄、里見勝蔵、林倭衛、清水多嘉示、三宅克己らの案内で見物、写生。地中海、インド洋、上海を経て7月帰国。

1925年 小諸より再び出京。世田谷に住む。

1927年 成城学園高等科美術担当教師となる。有島生馬と共に建設後援会代表となっていた島崎藤村の詩碑「千曲川旅情のうた」建立。

1930年 沖縄旅行。年末に黄疸で二ヵ月入院。 1932年 全国の画材業者を糾合して国産水絵用材研究会を組織。用紙、絵具の国産改善促進を提唱。

1937年 祖宗の史蹟と宗族を全国に訪ねて詳細に調査し『安田義定』を著作発行する。 1942年 日本美術家連盟常任理事となる。『水彩画家・丸山晩霞』を編集、出版する。

1945年 成城学園高等科美術担当教師を辞す。 1946年 日本水彩画会常務に再び就任。研究所の復興に努め翌年再建する。

1951年 日本水彩画会名誉会員となる。練馬区上石神井に転居。 1954年 聖書に基づく聖画の制作を始める。 1960年 妻、喜代死去。

1967年 作品の手入れ中に脳溢血で倒れ、12月18日死去。享年82歳。

1994年 小諸市制40周年記念「小山周次展」(小諸市・こもろ東急)

1999年 「小山周次展」(長野市・ギャラリー82)

参考文献:『日本の水彩画2 小山周次』(下平正樹 編著 第一法規出版株式会社 1989) 『特別展 大正・昭和の水彩画 蒼原会の画家を中心に』(渋谷区立松濤美術館 1995) 『異色の水彩画家 小山周次展』(八十二文化財団 1999)

ヤフーオークションにて購入。

小山周次の水彩画で伊東港を描いたものです。こちらも『善福寺池』と一緒に作者不詳で出品されていました。

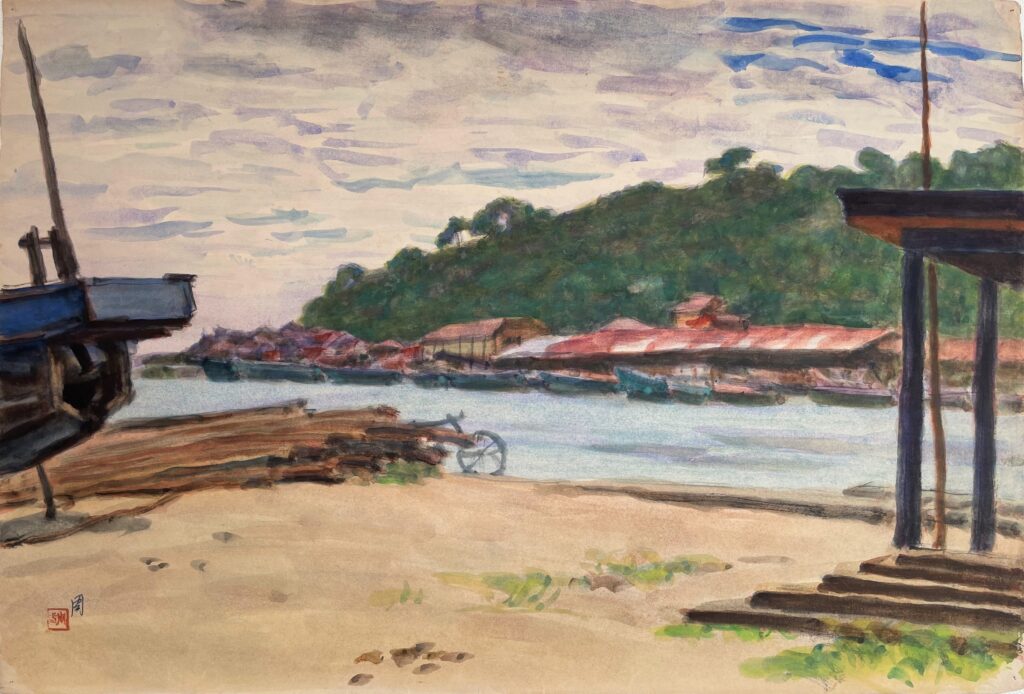

制作年は押印されている印から1940年代から1950代初めの作と推察しますが、詳細は不明です。

気持ちのよさそうな港風景ですが、やはりどこか曇っているというか光が抑えられています。図録をみてもほとんどの作品がそうなのでこれが画風のようです。

ところで、小山の作品で必ず図録に載っている作品に1919年作の『寺田季一像』があります。これは1915年から1920年まで同居していた親友寺田を描いた絵で、彼は同居した当初から結核に罹っていました。小山は寺田のことを「二階の窓から窓外風景の連作をなして非凡の才能を示しかけた」が遂に自分が死に水を取ることになってしまったと語っています。

小山の人生は初期においては特に苦労の多いものでしたが、不思議な人との縁に満ちていると思います。小諸に島崎藤村や三宅克己がいたこと。その後丸山晩霞の内弟子になり、丸山宅に住み込んだこと。その丸山宅での二年間の間にも大下藤次郎の滞在、学生時代の青木繁、坂本繫二郎らの訪問、松山忠三、関春風の入門など、その後の人生においても関わり合うことになる多くの人物に出会っています。

寺田との同居時代もそんな縁が繋がって辿り着いた場所でした。その頃の小山は上からも下からも色々なことを任されて相当苦労しただろうと想像します。しかし、小山は生涯そんな調子で様々な人と、様々なことを取りまとめ続けました。

なぜそんなことが可能だったのかと考えたとき、この画風が腑に落ちた気がしました。

なんとも素直といいますか、気負いも衒いもない絵です。

そんな人柄だからこそ、人望を集めたのかもしれないとそう改めて思いました。