こんにちは!本日もお読みいただき、ありがとうございます。

僕の長い話は今回で最後です。では、どうぞ。

1、入札してみた

次の日、僕が電話をすると猪羽さんはすぐにわかってくれました。

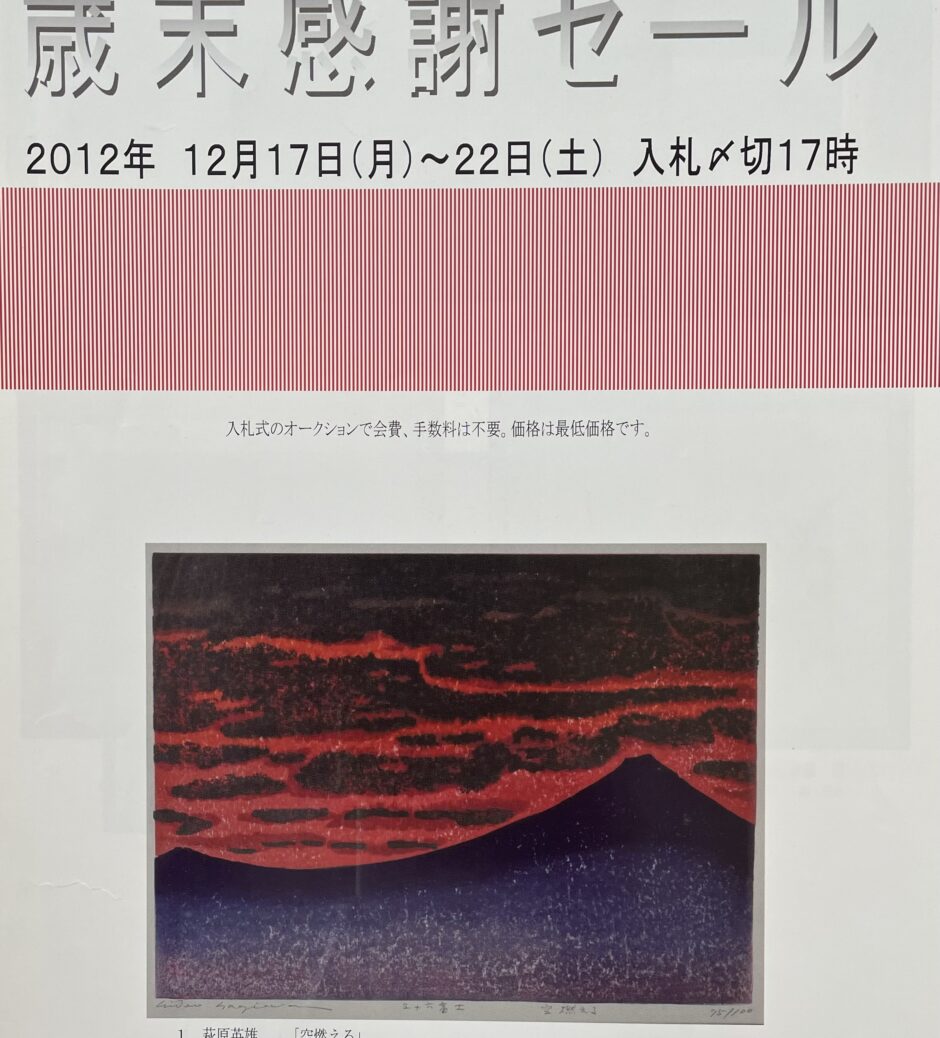

入札方法はメールでも、ファックスでも、電話でもよかったので僕は電話で入札をお願いしました。いのは画廊では上値と下値を決めて入札する方式でした。例えば最低入札価格が3万円の品だったら、下値30500円、上値36000円などと入札し、この間の金額の入札しかなかったら上値で落札。上値を他の方が超えてきたら不落札、他に誰も入札しなかったら下値で落札という感じです。

このように多くの画廊では家にいながらも購入や入札ができる方法を用意してくれています。(本音では、実物を見てから購入する方が雰囲気も掴めて良いと思うのですが、僕は最終的にはネットオークションで購入することをおすすめするつもりなので、それまでに美術館や画廊などに出向いて是非油彩画の絵肌や雰囲気を覚えてほしいです)

無事に入札した翌週、打ち合わせ通りに初出勤しました。

この日の仕事はオークション終わりの片付け、及び梱包作業でした。

壁に掛けられた絵を外し、黄袋に入れ、差し箱に戻す。それだけのことなのですが、初めて美術品を扱うということに僕は緊張でガチガチになっていました。しかも、これらはすでに売約されており、お客さんの手元に行くことが決まっているのです。ここで僕が傷をつけたのでは申し訳が立ちません。

僕が慎重に作業していると、横でさっさと作業していた猪羽さんが

「そういえば、君のやつ落ちたよ。よかったね」

と一枚の絵を差し出してきました。

僕は作業していた手を止めて、それを受け取りました。ずしりとした重み。本当にこの時はうれしかったことをよく覚えています。

「あ、ありがとうございます!ちなみに……いくらでした?」

「100万円」

「えぅ!?」

「冗談だよ。他に誰も入札なかったから二万だよ」

慣れてないので真に受けるところでした……

このように僕の最初の物故洋画は二万円という価格でした。これが高いと思うか安いと思うかはそれぞれの価値観ですが、少なくとも日本の物故洋画の相場はこんなもので、美術品とは思えないほど安いです。悲しいほどに。

その後梱包作業していると、夕方になるにつれて続々とお客さんたちが集まってきました。皆さん昔からの常連さんで、下は50代、上は80代、猪羽さんと同じ70代前後の方が一番多かったかもしれません。なので平均年齢は70歳くらい。その中に20代の僕がいるわけですから浮きそうなものですが、同じ趣味で集まっているので、皆さん本当によくしてくれます。

あれから丸9年。僕もそろそろ常連の域に入ってきたと思うのですが、ひとつ気づいたことがあります。

それは確かに皆、絵を見に来たり買いに来たりしているのですが、それよりもなによりもやはり猪羽さんに会いに来ているのだということです。僕も画廊とかやってみたいなと思うこともあるのですが、この雰囲気は作れないとしみじみ感じます。9年の月日が経ち、僕も30代後半です。ということは皆さんも年を取っています。それでも、この稀有な空間がずっと長く続くことを願っています。

2、届いた絵

数日後、家に配送されてきた絵を早速荷ほどきし、ソファに立てかけて眺めてみました。

しばらくそうしていると、だんだんと心の底から買ってよかったなという思いが込み上げてきました。帰宅した妻もとても気に入ってくれました。

それから、その画家の画集を買って調べたり、先輩コレクターの方から色々と画家にまつわる話を教えてもらったりしました。

物故洋画の良いところはネットでは情報は集められませんが、古書からは多くの情報が得られるところです。

どんな画家でも一度くらいは展覧会が開かれていますし、昔の「第何回○○会展」みたいなものにも出品していますので、根気よく調べていけば情報に辿り着けます。そんな探偵めいたことも楽しみ方のひとつです。

その際にはお住いの地域の図書館や国立国会図書館データベース、古書店などを最大限使って調べてみてください。大学に通っている方は大学の図書館も利用しやすいでしょう。それと、国立近代美術館内の図書室も豊富な資料が揃っています。そこできっと次の発見が待っているはずです。

まぁ、そうやってどんどん沼にハマっていくわけですが……

3、おわりに

猪羽さんや常連さんたちとのエピソードはまだまだたくさんあるのですが、ブログの主旨とは少しずれてしまうので、一旦ここまでにしたいと思います。お付き合いいただきありがとうございました。

これからは実際に買った作品を資料としてアーカイブしつつ、画家の紹介や勉強する際のおすすめ書籍、ネットオークションの上手な使い方から、おすすめ検索ワードまで細かく書いていきたいと思っています。

僕の書く情報が皆様の役に立ち、これからの生活の彩りに少しでも貢献できれば幸いです。

ではでは、また~!