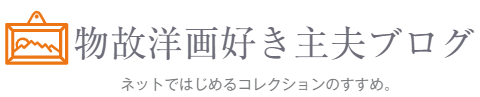

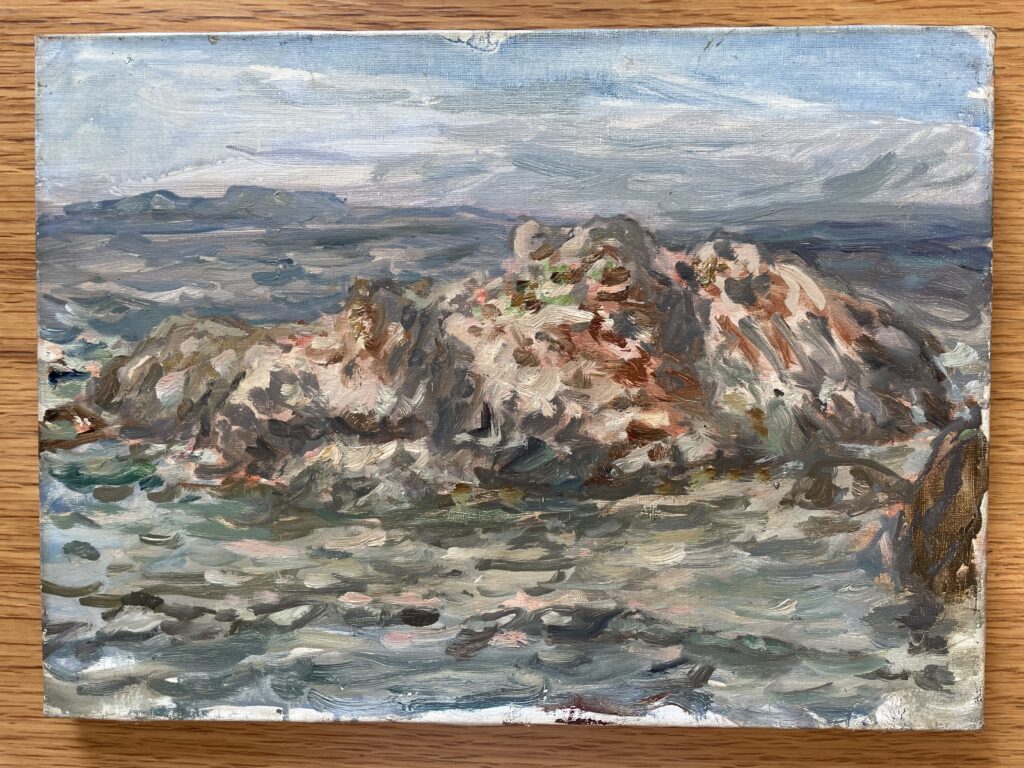

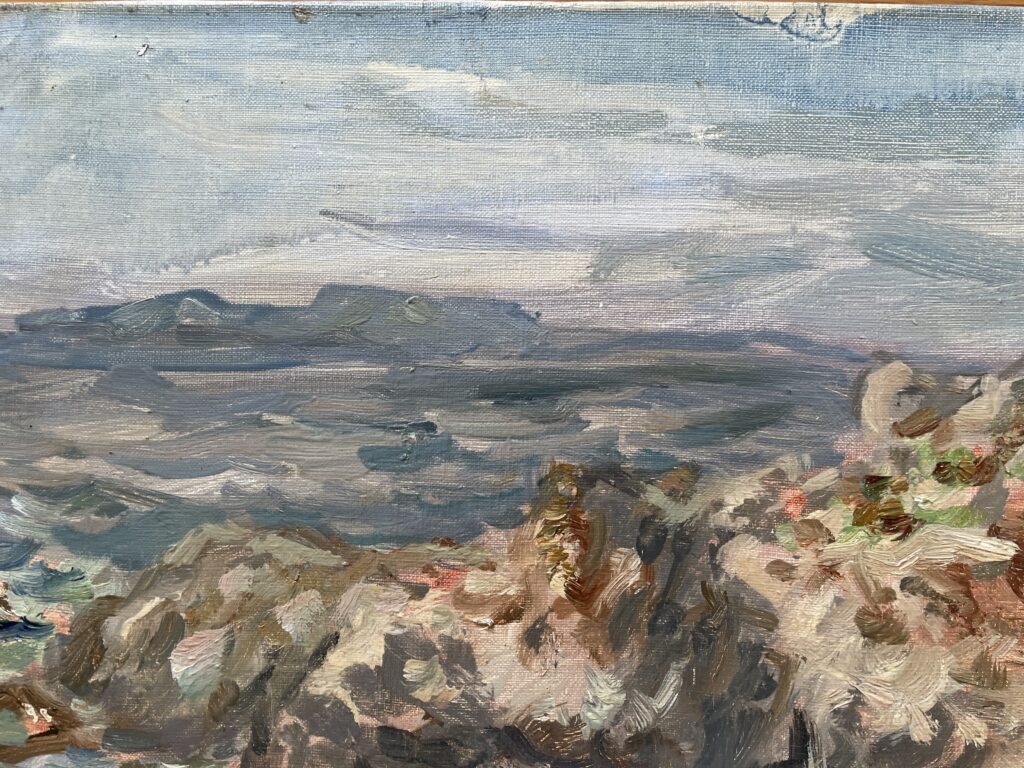

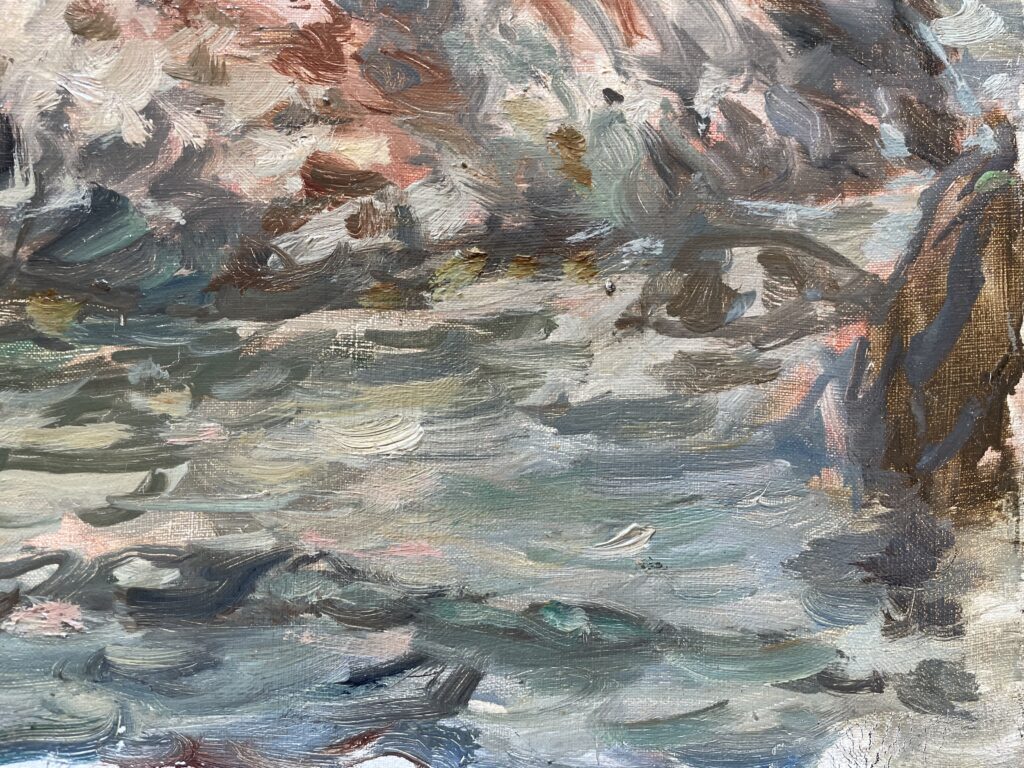

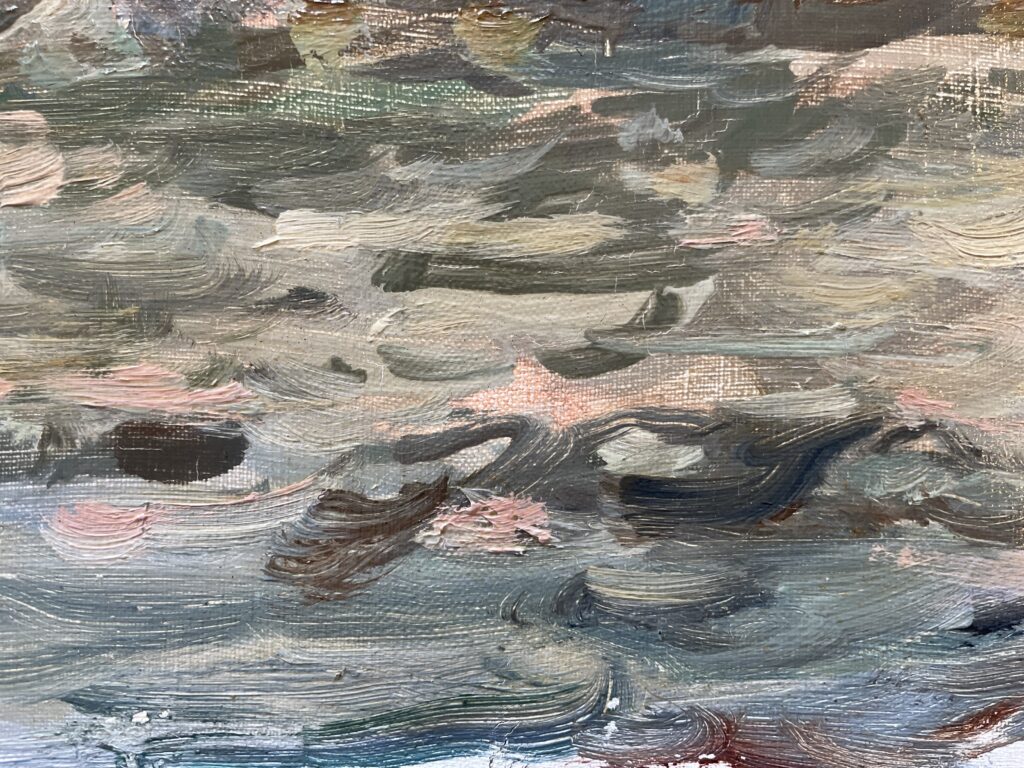

Author unknown 『Moving clouds』 Production year unknown Oil on canvas 45.5×33.3cm No signed write in wood frame Private collection

こんにちは!

本日もよろしくお願いします。

今回は、実作品アーカイブをしつつ、作者不詳作品の考察をしていきたいと思います。

こういう時コレクターは大抵、自分の都合のよい様に事象を解釈し、証拠を想像で補完し、結論を急ぐ傾向にあります。もちろん僕もそうで、どんなに自重していてもつい結論ありきでデータを集めがちになってしまいます。なので自己満足な妄想も大目に見ていただき、何かお気づきなことがありましたら、ご教授願いたいです。

〇

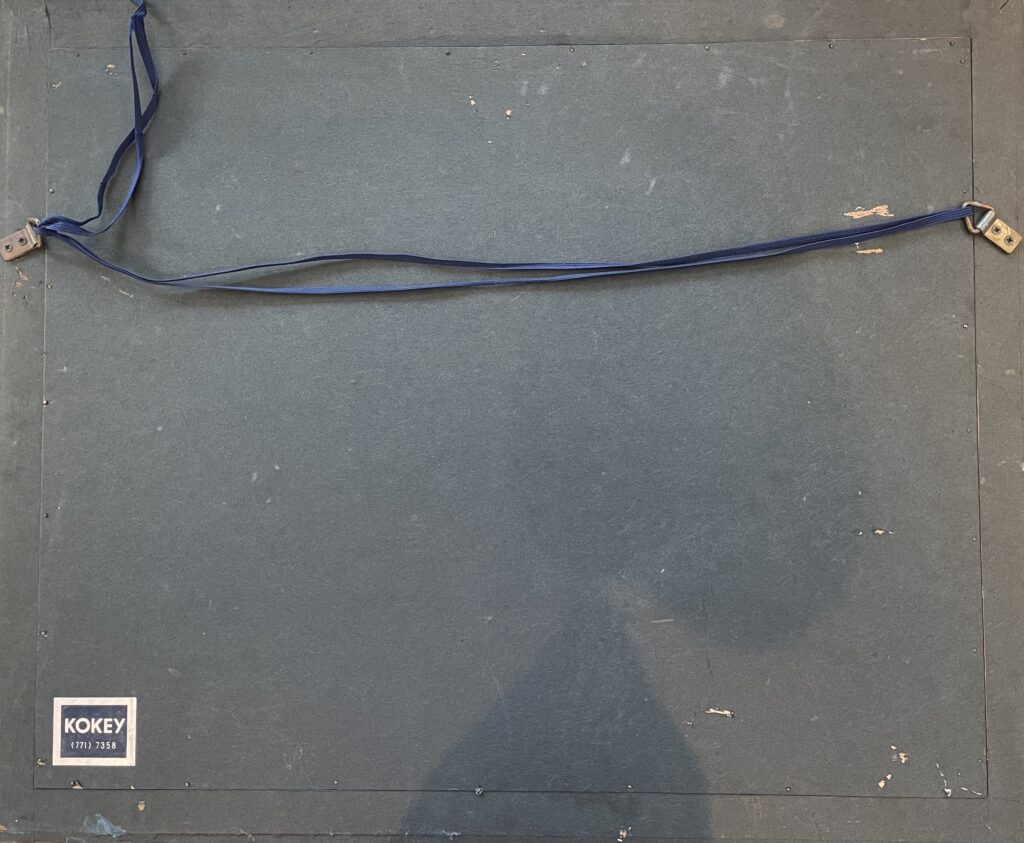

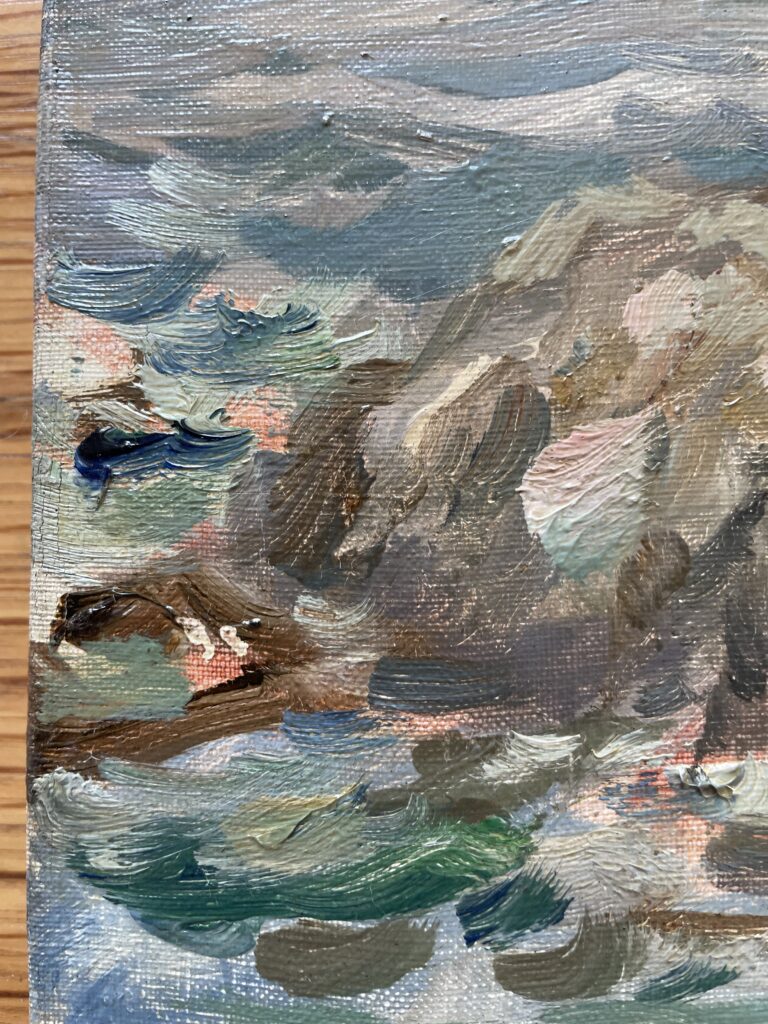

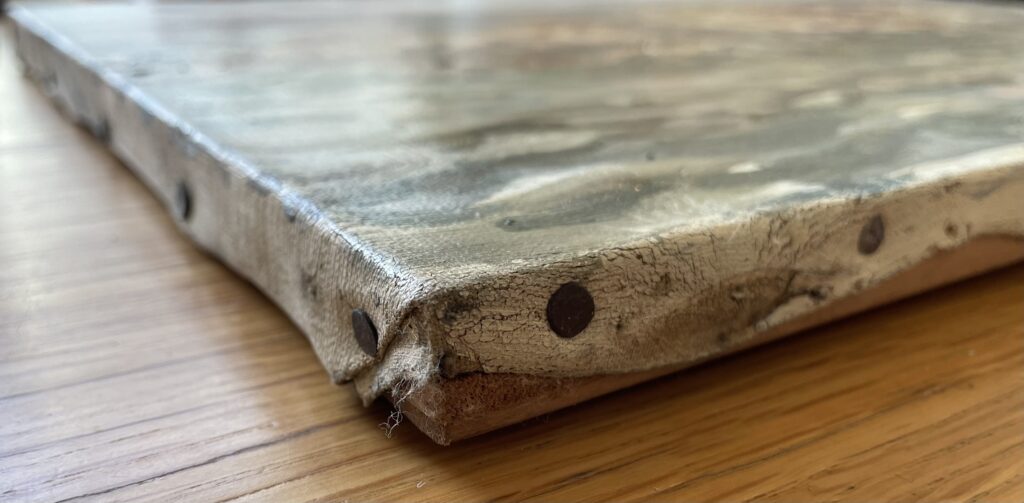

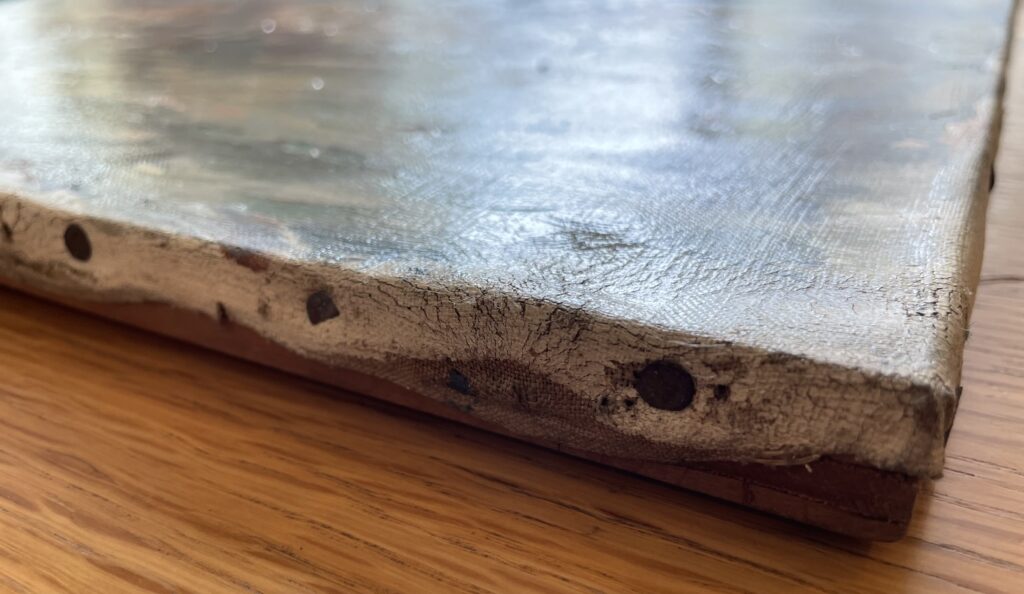

さて、今回はいつもより詳しく写真を撮ってみました。

相変わらず額縁のガラスが外せなかったので、額なしで撮影しましたが、今回は額も重要となりそうなので載せています。

僕がこの絵と出会ったのは3年以上前のことだったと思います。当時も今と同じように毎日ヤフオクで作者不詳の絵を探していました。そして、いつもチェックしているアカウントの新着商品としてこの絵が出品されているのを見つけました。

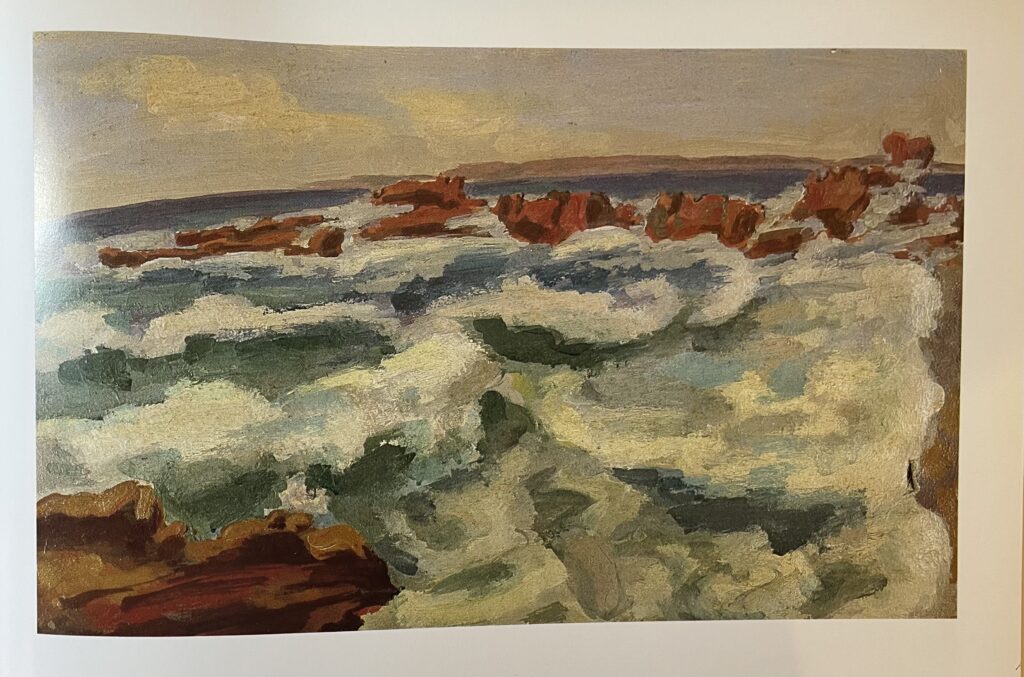

サインなしの比較的綺麗な状態の油彩画。価格は3000円ほど。

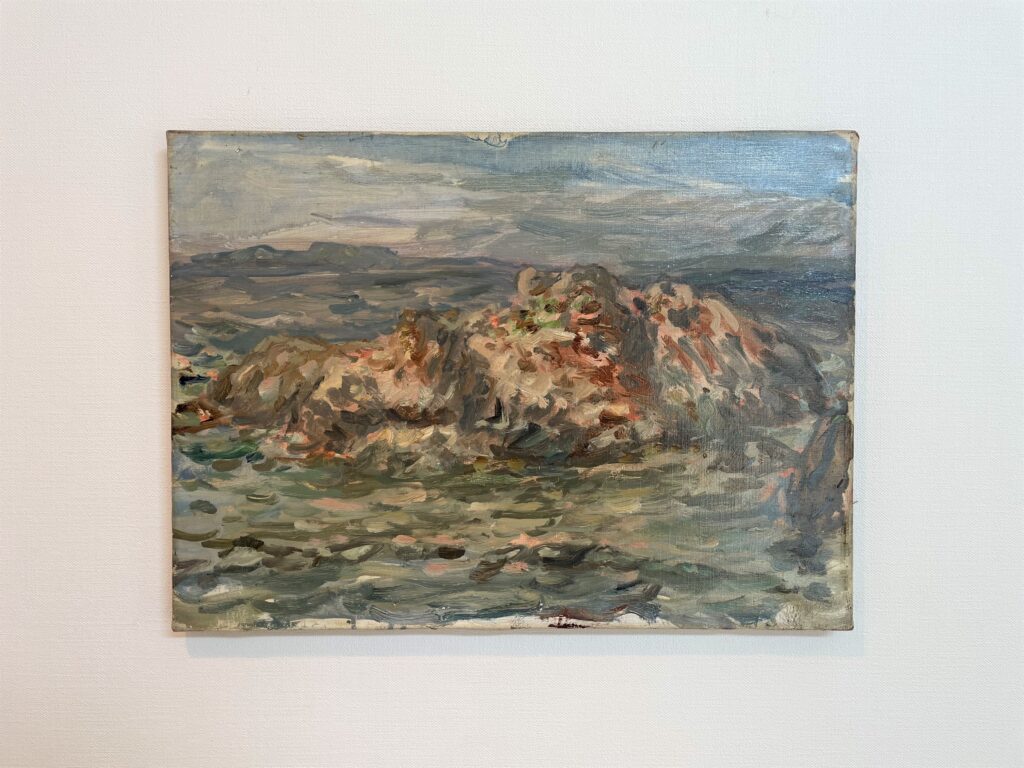

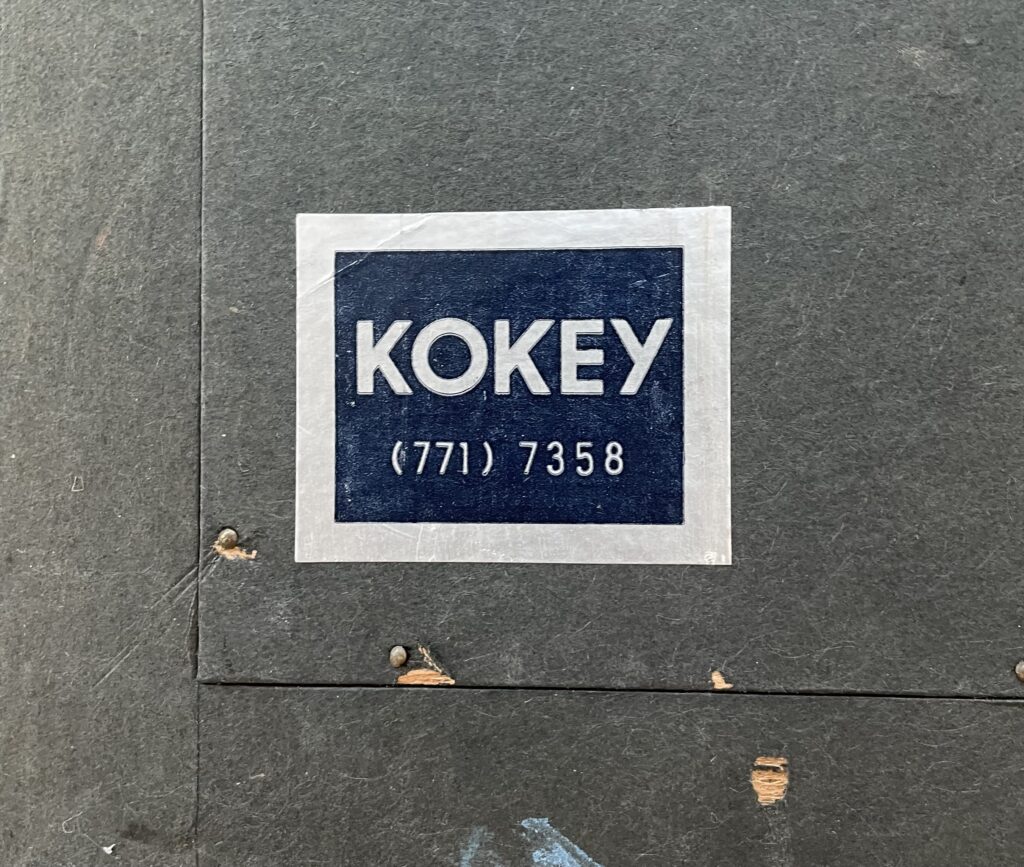

まず目を引いたのは立派な額縁でした。しかも「KOKEY」とシールが貼ってあります。これはかつて銀座にあった高級額縁店「古径」のことで、銀座の画廊の御用達の額縁屋でした。しかも、木製の大きな額縁です、これだけで一体いくらしたのか……おそらく10万円はくだらないと思います。こんな立派な額に入った作者不詳の絵はなかなかありません。

もちろん、偽物を良い額に入れてだまそうとするということはあると思います。しかし昔から「箱書きのない偽物なんてない」と掛軸の世界では言うほど、サインのない偽物なんていうのは原理的にあり得ないので、可能性としては張り付けていた共シールが剥がれてなくなってしまったか、作者が作品の出来に納得いかなかったからサインを入れなかった、ということが考えられます。

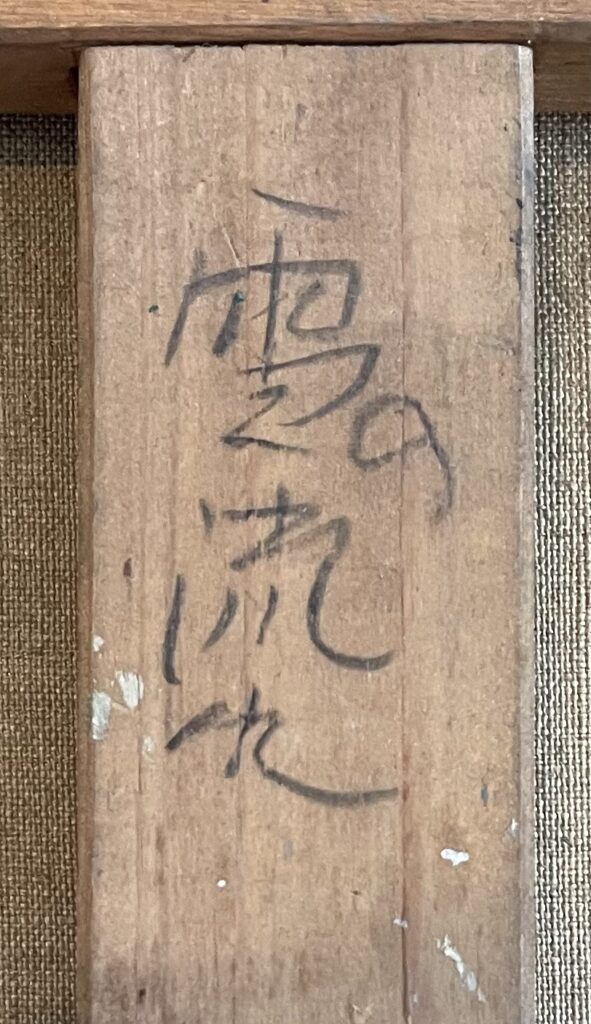

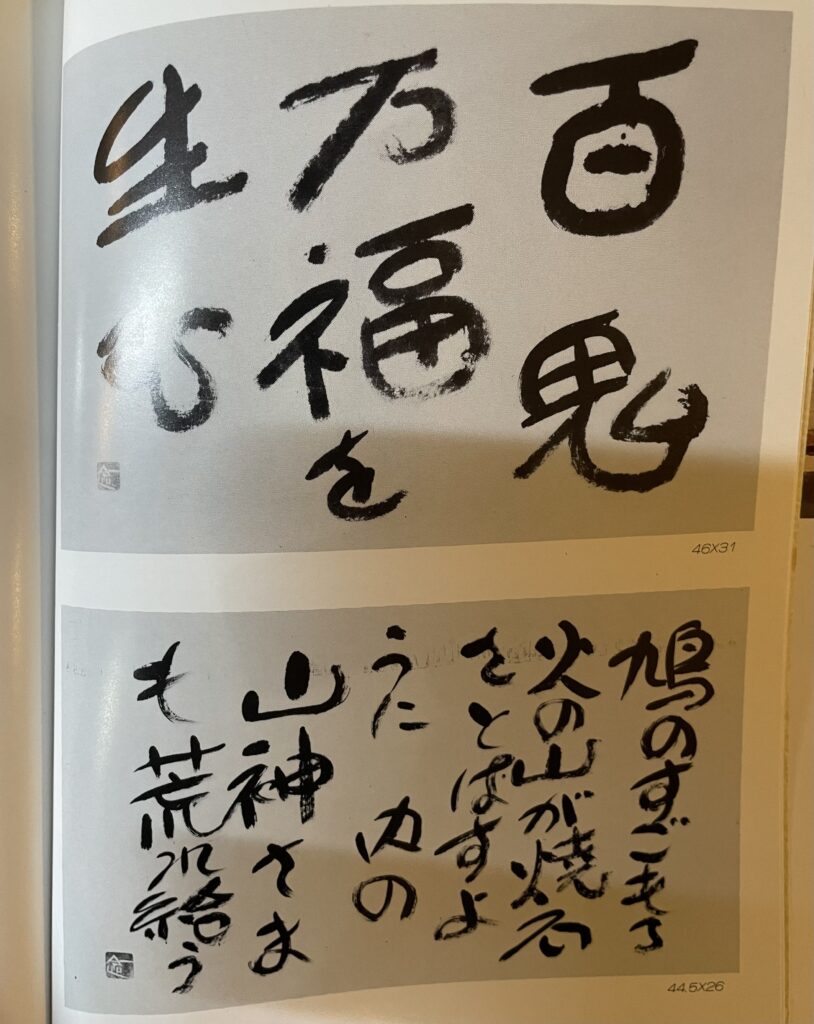

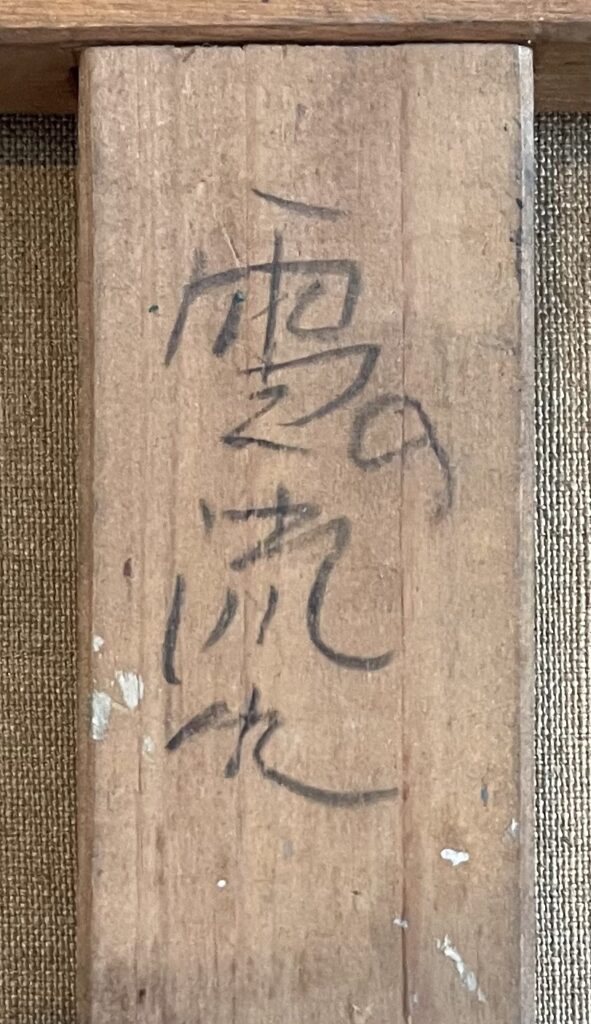

しかし、この作品には裏側の木枠に「雲の流れ」と作品のタイトルが書き込まれています。次にここに注目しました。

「海景でも岩礁でもなく、雲の流れ?」

この絵でこのタイトルは結構捻っているなと感じました。それにこの特徴的な字。僕は一目見た時から、どこかで見たことのある字だなぁと思ったのですが、その日はピンと来ずに寝てしまいました。

ですが、その翌日の夜に突然ひらめいたのです。

「あっ、あの字、もしかしたら曽宮一念なのでは!?」

そう思ったら、いても立ってもいられません。早速調査に乗り出します。

案の定家にある資料だけでは心もとなく、ネットの力も借りて曽宮の字を片っ端から見ていきます。すると、わりとすぐに「これは曽宮の字の可能性が高いな」という結論になりました。

そのくらい特徴的だったのです。

〇

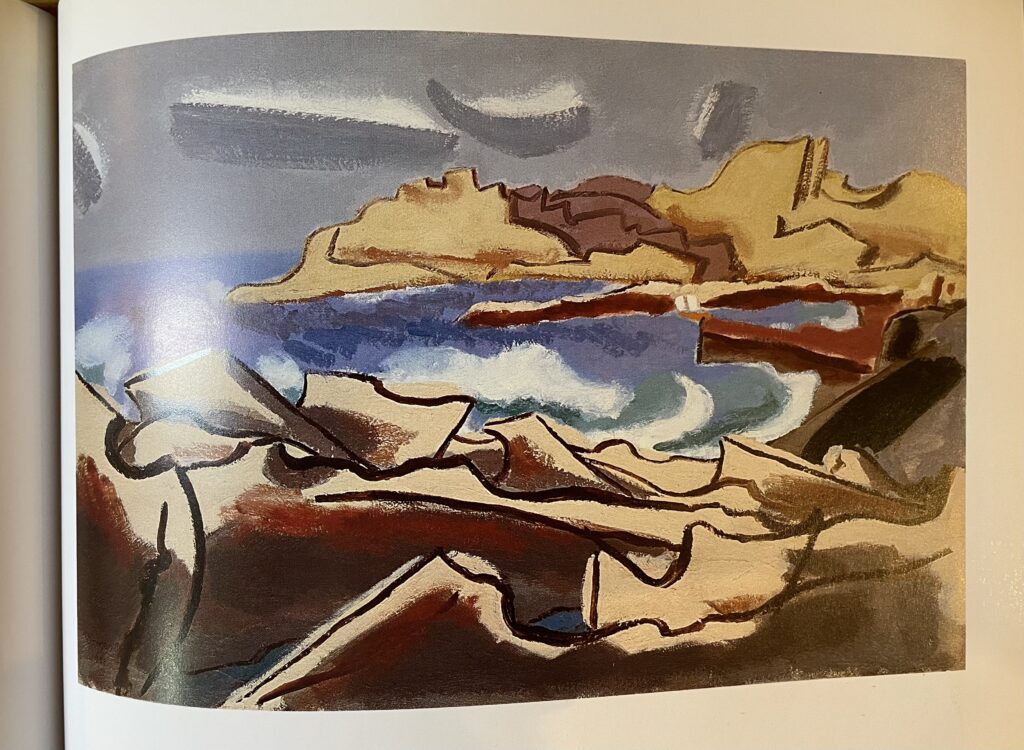

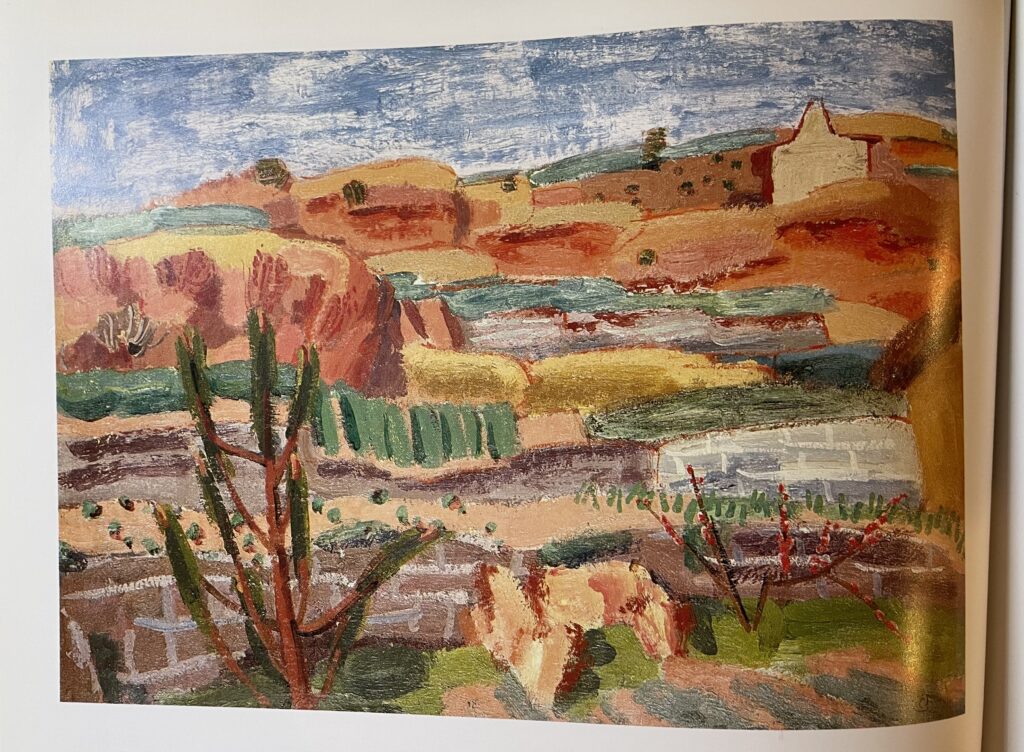

字は曽宮の字に似ている。では絵はどうでしょうか。

この絵を見て、僕は曽宮の作とは思えませんでした。なぜなら、曽宮の特徴であるデフォルメされた形や太い筆の線がなく、絵筆のタッチもずっと細かいからです。それに絵の具の質感もこんなにつやっぽくなく、もっとマッドな感じなので、余計に曽宮とは思えません。

だからこそ、咄嗟に字が似ていることすら思い付けなかったわけですが、しかし字が似ている以上、過去作を調査してみる価値はありそうです。この絵にはサインもなければ、年記もありません。もしかしたら、過去にこんな絵を描いたことがあるのかもしれないと思ったのです。

当時、曽宮の画集すら持っていなかった僕は国立国会図書館に行ける日が来るまで(子供を妻にお願いしなければならないので)、とりあえず自宅で曽宮のエッセイを読みなおすことにしました。すると、なんとすぐに気になる記述を見つけることができたのです。以下に引用します。

私が初めて波太へ行ったのは安井さんが外房風景をかいた昭和七年の秋で、台風季すぎ冬の季節風の始まらない静かな時であったので、太海とか波太の名に似合わぬ静かな海であった。

波太の画因は安井さんの外房風景のように漁家の構図と、岩を主としたものと二つに分けられる。私は二、三度行くうちに東南十丁ほどの沖に見える横長の岩礁を好きになって行く度にそれを描いた。庭の石の置き方を石組という言葉で表すが、岩礁もそれだと思う。静かな日は組み合わせの中に物質や量感の美に止まるけれども、雲行が早く波が荒れると、岩礁が目を覚まし、起き上って波を蹴立てて走り出す。こういう好みから言うと、好晴平穏な日よりも台風の前後か春さき天候の変わりやすい季節が岩も海も生き生きする。

(中略)

昨年の大晦に小舟を雇って乗り出した。漁師達も休んでいるから私も画を休んで愛する岩島の外側を見極めるのが目的である。今日のように静かな晴天を描くとキレイな盆景の海に似た画に成りやすい。その波の無いはずの海に出たら幅の広いウネリが小舟よりも高く寄せて私は勇しく立ってはいられない。船頭に、「あの岩」と指示した例の岩礁は、海馬が波の上を走る姿にも見え、戦時なら颯爽たる駆逐艦に似た形というところ。ところが近付いて見ると幾つかの岩島に分解して、どれが本体か把めなくなった。従って、夢の原因にさえなった外側の大エグレも、どれといってマトマリが無く想像の方が物すごい。美人には遠くでコガレている方が良いと思った。

『榛の畔みち 海辺の熔岩』曽宮一念(講談社文芸文庫 1995)「房総の画」p.156-158より 『榛の畦みち』曽宮一念(四季社 1955)『海辺の熔岩』曽宮一念(創文社 1958)

この文章を読んだ僕は「これはその岩礁を描いた絵に違いない!」と思い込みます。そうなると一刻も早く画集で確かめたくて仕方ないわけですが、入札期限より前に図書館に行けそうにはありません。

近所の古書店や地域の図書館で検索もしてみましたが曽宮一念の画集は見つからず……

「ここはとりあえず落としてから調査するしかない」

賭けではありますが、そうする他ありませんでした。

〇

しかし、強者だらけの物故洋画コレクター界隈、確固たる証拠を既に掴み、軍資金をたっぷり用意して待っている方がいないとも限りません。

僕は当日までソワソワしてたまりませんでした。

まだほんの少しの可能性しかないものの、あの曽宮の油彩画が家に来るかもしれないのですから。普通ならばこのサイズの油彩ならば100万円以上するような画家です。僕には全く縁のないものとばかり思っていたのに、人間とはなかなか現金なものです。

当日、既に入札が入っていたところに、僕は入札しました。すると、あっさりと最高額入札者となり、そのまますんなり落ちてしまいました。

送料込みでも5000円ほどでした。

これには最初は喜びましたが、だんだんと疑念が湧いてきます。こんなに誰も入札しないのはおかしい……やはり、僕のただの勘違い、妄想、暴走なのではないかと。なにせ、まだ何ひとつ検証はできていないわけですから。

〇

無事に絵を受け取り、早速部屋に運び込みますが、まず思ったのは「重い!」ということです。

古径の額とはこんなに重いのかと本当に驚きました。絶対に中の作品を傷つけさせないぞという気合を感じるといいますか、いったいどんな木材を選んだらこんなに重くなるのかと、それまでの額縁の概念を覆されました(しかし好き好んでこんな大きくて、重くて、しかも高い額に入れようとは思えませんでした)。

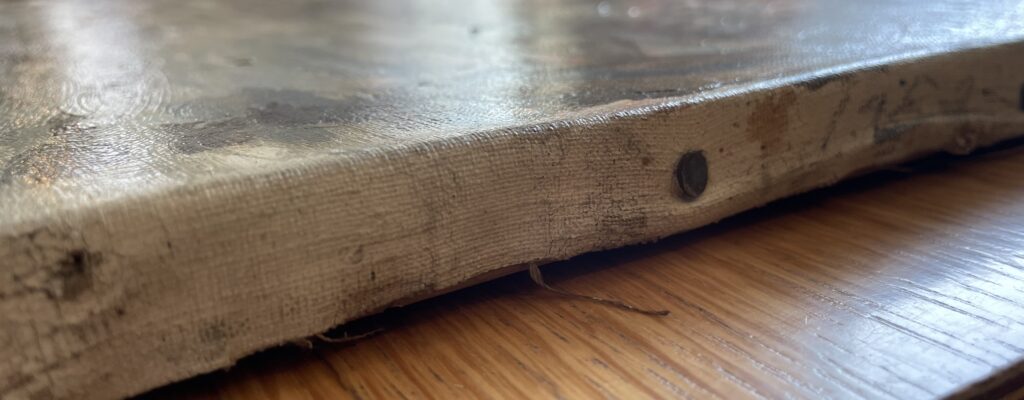

また、古い額なのか裏板が全て釘止めになっていて、それをひとつひとつ抜くのがひと苦労なんです。そうやって裏板を外すと、キャンバスと木枠が現れ、そこに「雲の流れ」という鉛筆で描いたタイトルがありました。

次にキャンバスも釘止めだったので、そちらの釘も全て外し作品を額から取り出します。キャンバスの木枠は見たことのないタイプのもので、とても丈夫そうで、ところどころに絵の具が付いています。

裏面、側面なども隈なく見ます。が、やはり署名は見つけられませんでした。シールの剥がれ跡もわからず。当初の想定通り、画風とタイトルの書体だけがヒントのようです。

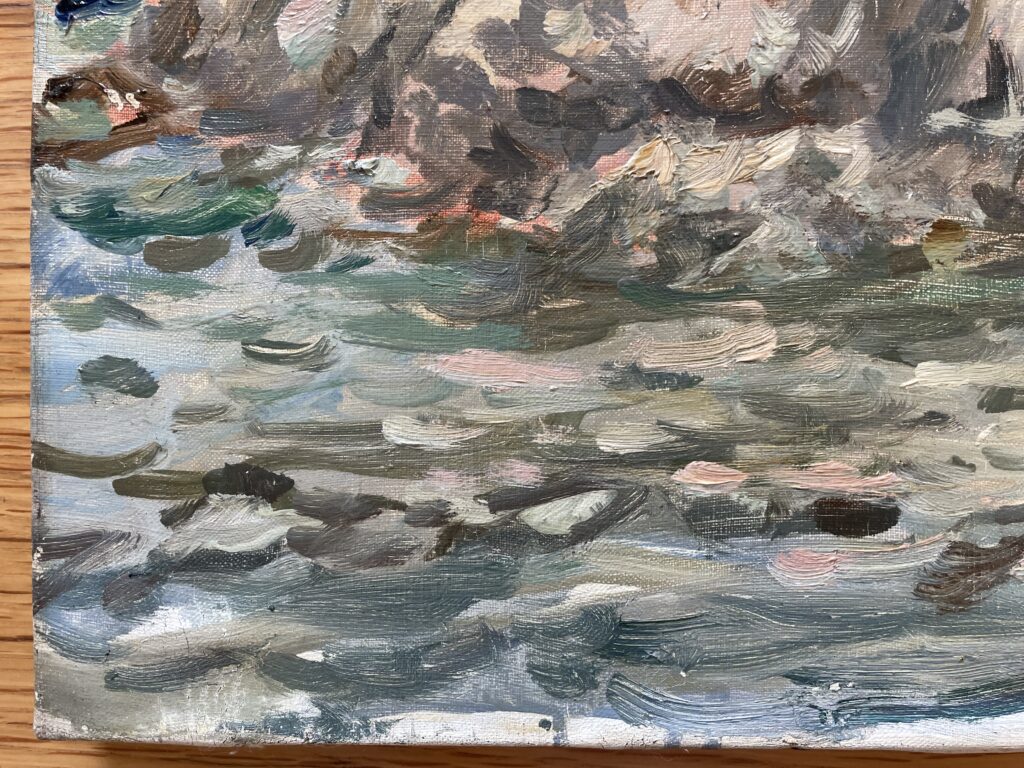

絵の方はネットの画像で見るよりも、大胆な筆遣いが見てとれて、少し希望が湧いてきました。さらによくみると絵具に砂利が混じっているところがあります。これは風の強い日に屋外で描いた証拠なのではないかと思いますが、確かなことはわかりません。

〇

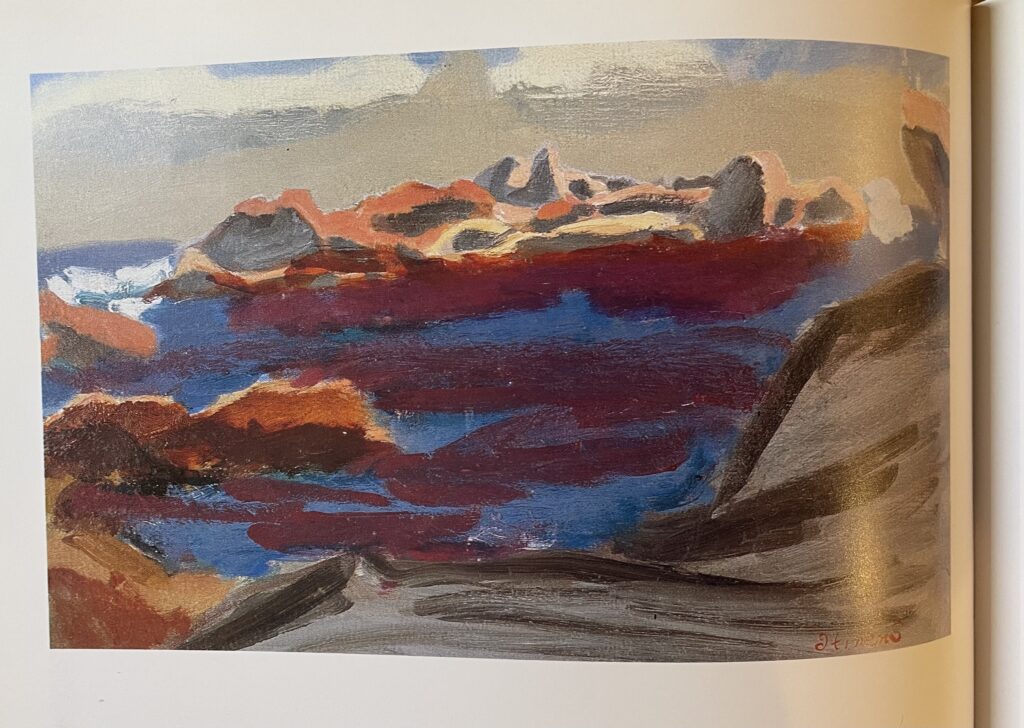

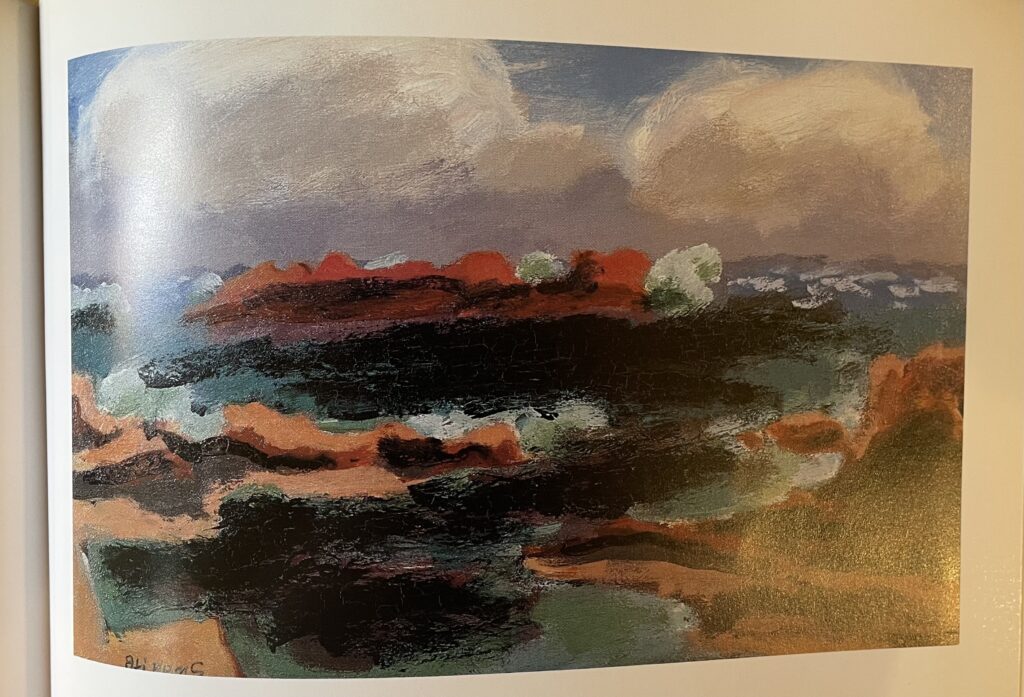

ようやく国立国会図書館に行くことができた僕は、その日は曽宮一念の図版を片っ端から見ることに費やしました。全く同じ絵があれば文句なしの最高なのですが、とりあえず似た画風のものを探します。

曽宮の波太の岩礁を描いた絵はすぐに見つかりました。何回も何回も通い、ずっと同じ岩礁を描いていたのは本当なんだとわかるほど、たくさんの図版がありました。しかし、肝心のこの画風に近い絵は見つかりません。

載っていたのは、みんなもっとデフォルメされたマッドな質感の曽宮らしい岩礁の絵なのです。

見ての通りです。これでは曽宮の作とは言えそうにありません。ただ、曽宮が最初に波太に行ったのは昭和7年。それから昭和12年まで毎年通い、昭和14年に一度行って、それから10年行かなかったと語っていますから、この絵はその最初期のものという可能性はあります。

ただ、その頃の岩礁の絵の図版は未だに見つけられていません。曽宮が最初に独立展に波太の絵を出品したのは昭和11年です。それまでの4年間の絵はやはり納得のいく出来ではなかったのかもしれません。

結論としては、

「良いまじめな作で、意図して制作された偽物とは思えないが、曽宮の作とも言い切れない」

というなんとも普通なところに落ち着いてしまいました。

調査は現在も継続中です。なにか有力な情報がございましたら、是非お知らせください。よろしくお願いします。

〇

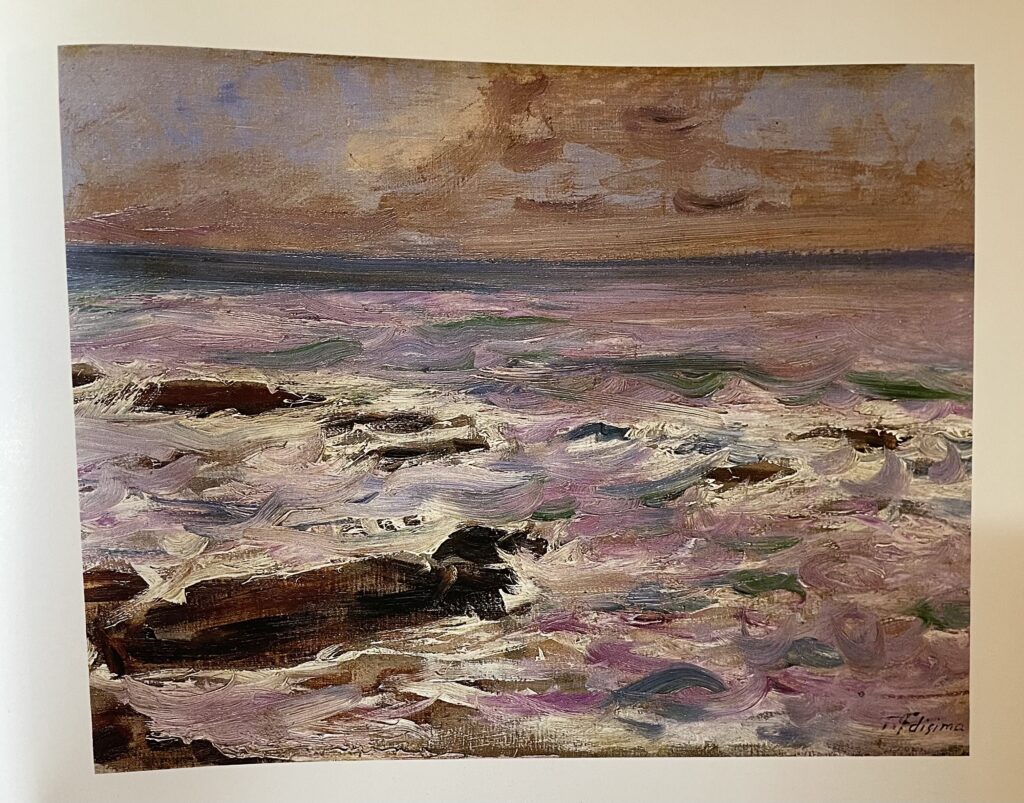

おまけ

画風とすれば同参考図録の最後に参考作品として載っていた藤島武二の作品の方が似ています。

曽宮は藤島のことを先生としてずっと慕っていましたので、この作品を見ていてもおかしくはありません。制作年度もちょうど合っています。もしかしたら、この作品を念頭に置いた習作だったのかもしれません。

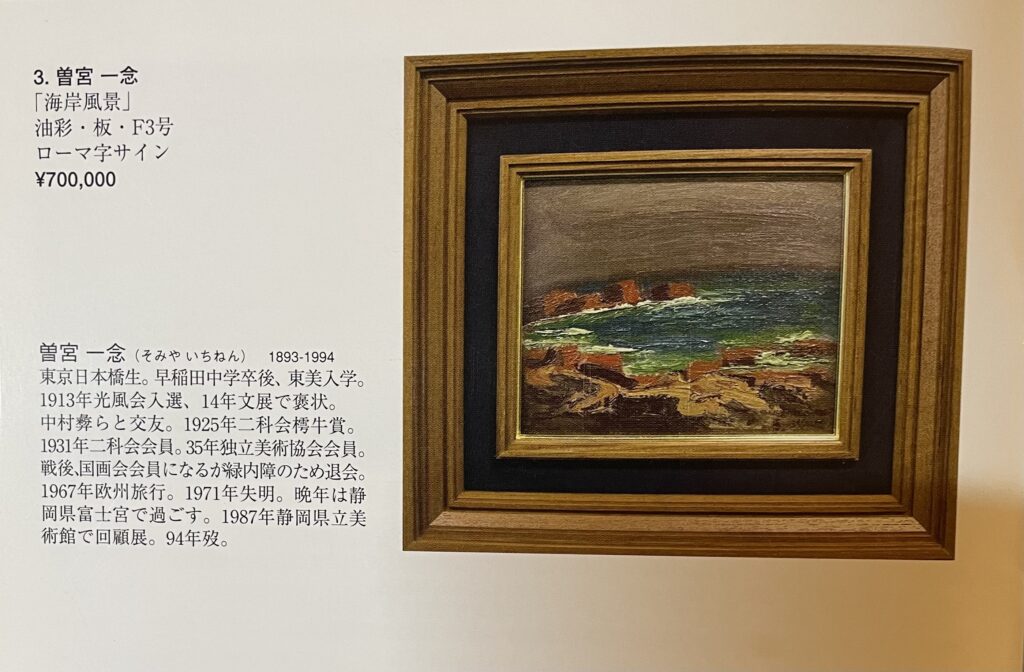

それともう一つ、

こちらは昔のいのは画廊のカタログで、そこに載っているのを偶然見つけたのですが、なんと額が同じなのです。画廊が選んだのか、それとも曽宮本人が好んで選んでいたのかはわかりませんが、偶然とは思えません。しかし、なんの証拠にもならないのでおまけです。

ではでは、また~。

追記

早速ですが、アホをやらかしました。

この記事を自分で改めて読んでいた時に、キャンバスの側面に年記らしきものがあることに気がついたのです。

それまでは見る角度が悪かったのか、それとも側面に何か書くわけないという先入観からか、見逃していました。

もう一度すべての釘を外し、撮影しました。どういうわけか写真の方がよくわかります。

「1952ー6ー11」とおそらく読めると思います。字が潰れていて判然としませんが、可能性としては一番高いと思います。1952年(昭和27年)!予想と違い過ぎます!! まさかの戦後作とは……その時期に曽宮がこのような画風の作品を描いたとは思えません、というか図版を見たことがありません。

しかし、この年記の書き方!この伸ばし棒「ー」をやたらと長く書くのは曽宮の書き方の特徴でもあるんです!

本当にどうなっているのかわかりません……一体誰の作なのでしょうか。相当な実力者だとは思うのですが。