皆さんこんにちは!まもちゃんです。

本日もよろしくお願いいたします!

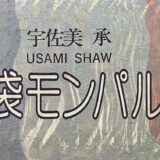

1、「美術」

皆さんは「美術」という言葉がいつ、どのような理由でできたかご存じでしょうか?

その由来から始まり、大東亜戦争期までの日本近代美術を追うのが

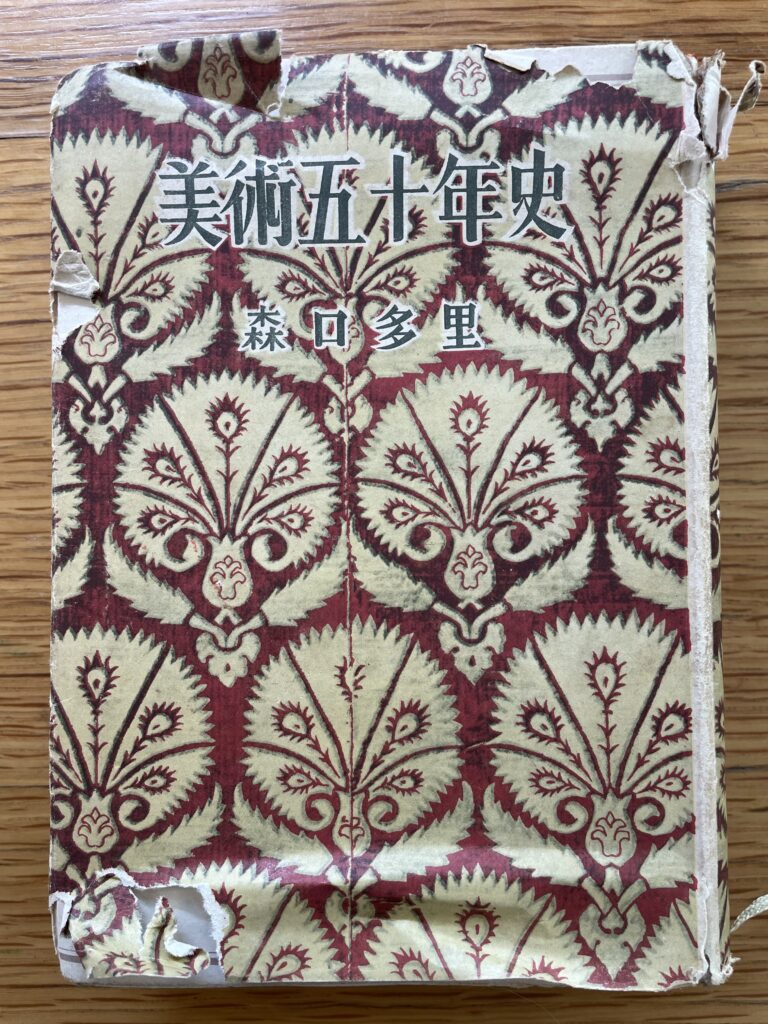

『美術五十年史』森口多里(鱒書房 1943)

です。

「美術」いう言葉は明治初めに欧州の「ファインアート」を論じる際、日本には「藝術」という言葉はあっても、これには多くのもの(書学、武術、囲碁、相撲など)が含まれていたため、それと特に「絵画、彫刻、工藝」等を区別するための総括的な訳語として新たに作られたそうです。

この訳語を作ったのは工部大学校の大鳥圭介(1833-1911)とも『美妙學説』の中で美術という言葉を用いてそれに「ハイン・アート」とルビを振った西周(1829-1897)とも言われていますが、少なくとも明治9年(1876)に工部”美術”学校なる校名の学校が創立されたことでこの「美術」という新語が、広く公認されたことは想像に難くないとしています。

本書は幕末から明治における洋学としての、または富国強兵の一環としての西洋画需要から、いかにして「ファインアート」としての「美術」を日本に根付かせようとしたか、その歴史を順を追って細かく記述してくれている労作です。

この辺りの話は山田五郎さんのYOUTUBEチャンネルの原田直次郎回でもわかりやすく解説してくれていますので、そちらを見るのもおすすめです!

ただ本書は、そこから1940年代までの流れを具体的な展覧会のデータを交えながら細かく解説してくれていますので、日本近代美術史を体系的に捉えたいならば一読の価値ありです。

2、索引も付いてます

そして、なんとこちらの本にも素晴らしい索引がついています!

すべて読むのが難しくとも、この索引があれば必要なところだけ読むこともできます。ありがたい……

ちなみに例のごとく絶版なのですが、比較的手に入りやすいと思いますのでネットや古書店で探してみてください!

3、森口多里

著者の森口多里(1892-1984)は多作の人です。

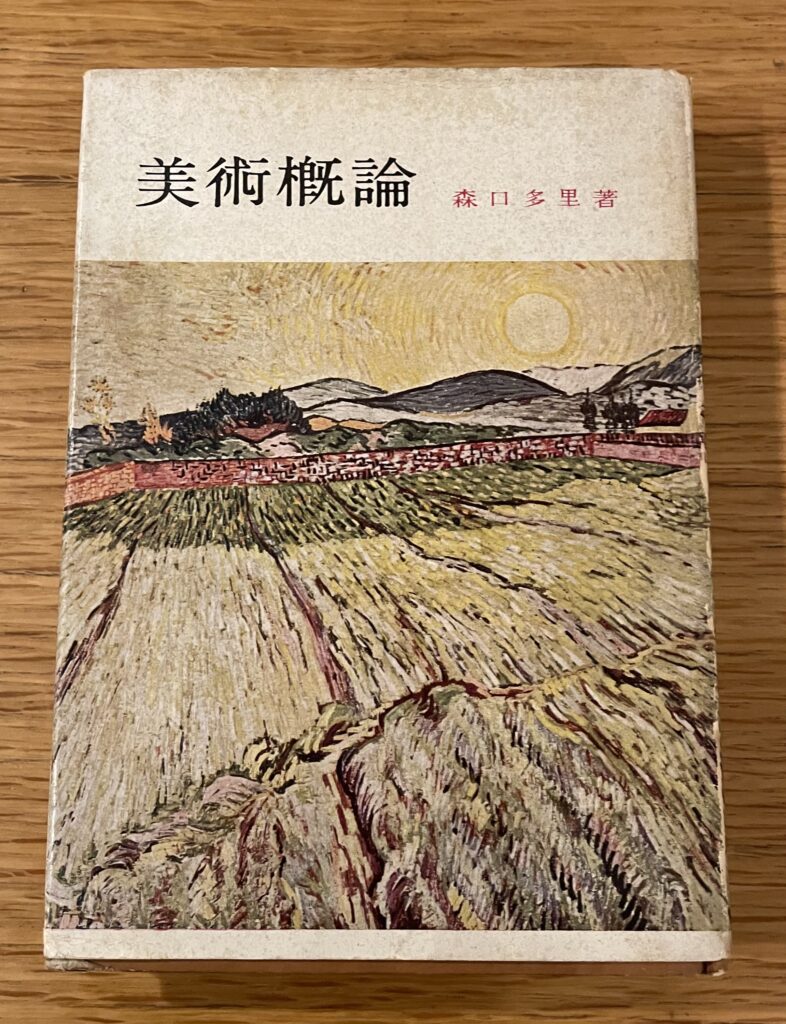

僕が他に持っている著作は『美術概論』(東峰書房 1952)だけですが、

他にも

『異端の画家』(日本美術学院 1920) 『近代美術史論』(日本評論社 1922) 『美を味ふ心』(目黒書店 1922) 『現代の工藝美術』(岩波書店 1933) 『中村彝』(アトリエ社 1941) 『明治大正の洋画』(東京堂 1941) 『民族と藝術』(二見書房 1942) 『町の民俗』(三國書房 1944) 『美術入門』(東峰書房 1951)

などなど多くの著作があります。以下は『美術概論』巻末に載っていた略歴の引用です。

森口多里(モリグチ タリ)

岩手県水沢町出身。大正三年早稲田大学英文学科卒業、美術評論家として立つ。大正十二年秋渡欧。一九二三-二八年、パリ大学(ソルボンヌ)文学部聴講生として美術及び美術学を研究 その間フランス各地、イタリア、シチリア、スペイン等を歴訪。昭和三年五月帰国。早大建築学科に工芸史、浅野学園工学部に建築史を講ず。昭和二十年五月戦災、岩手県黒沢尻町に避難 昭和二十三年五月盛岡市に県立美術工芸学校(現在美術工芸高等学校)設立され、その校長に就任、昭和二十六年四月盛岡短期大学開学され、その教授及び初代美術工芸科長に就任、校長を兼任。現在盛岡市在住。岩手県文化財専門委員。

『美術概論』森口多里(東峰書房 1952)

偶然にも千葉勝と同じ町の出身でびっくりしました。

森口は自らも画家と交流を持ち、地方の美術の発展に貢献していたようです。

僕ももう少し著作や足跡を収集してみようと思います。

皆さんも、ぜひ見かけた際には手に取ってみてください。

本日はここまで。ではでは、また~。