こんにちは!

本日もよろしくお願いいたします。

1、一人の画家を通して

今回からまた少し図録の紹介をしていきたいと思います。まずはこちら。

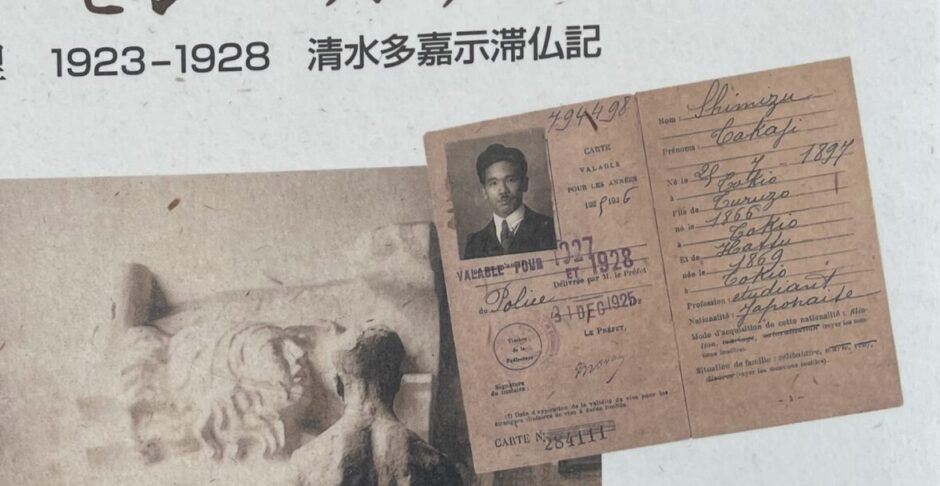

『青春のモンパルナス 1923-1928 清水多嘉示滞仏記』井上由理(信濃毎日新聞社 2006)

こちらの本は図録というよりは読み物でカラー図版もないのですが、本のサイズから図録として紹介させていただきます。

書名通り、清水多嘉示の渡欧前から渡欧後までの経緯を、順を追って詳細に記載してくれている労作です。写真などの資料も豊富に載っており、一人の画家の渡欧を通して当時の雰囲気や人間関係、そして美術に対する思いが伝わってくる良書だと思っています。

古書価格もそんなに高くないと思いますので選ばせていただきました。

2、パリと日本人画家

パリに日本人がはじめて入ったのはそんなに遠い昔ではありません。

一番最初にパリに入った日本人団としては、スフィンクスの前での集合写真でおなじみの「横浜鎖港談判使節団」(池田使節団)があります。この中に原田直次郎の父である原田一道もいます。彼らがパリに着いたのは1862年(文久2年)4月7日、月曜日のことでした。

それから5年後の1867年(慶應3年)4月11日、今度はパリ万博へ参加するため、徳川慶喜の名代として弟の徳川昭武(この時数えで14歳)とその随行の人々がパリに入ります。この一行の中に渋沢篤太夫(栄一)もいました。また、この時のパリ万博に高橋由一の油彩画が出品されています。

このようにパリと日本人の直接の関係は江戸後期から始まったわけですが、画家として初めてパリで教えを受けたのはフォンタネージの教え子である山本芳翠だったようです。1878年(明治11年)に山本が、同じくフォンタネージの教え子である五姓田義松が1880年に渡仏しています。

同時代、パリに限らなければ1869年に国沢新九郎がロンドンに、1870年に川村清雄がヴェネチアに、1880年に松岡寿もヴェネチアへ、1884年には原田直次郎がミュンヘンへそれぞれ絵を学ぶために渡っています。

その後1887年前後にパリで学んでいた画家としては、山本、五姓田、合田清、黒田清輝、藤雅三、久米桂一郎がいました。この当時、山本はレオン・ジェローム(1824-1904)に、五姓田はレオン・ボナ(1833-1922)に師事と、それぞれバリバリの古典主義を学んでいたのですが、藤雅三だけ、たまたま展覧会で見たラファエル・コランの絵に惹かれ、若い黒田と久米を連れて教えを受けにいくことにしました。このことが後の日本の美術教育界に大きな影響を及ぼすことになるのですから、歴史の偶然性は本当に不思議です。

ここから第二世代のいうべき画家たちが少しずつパリにやってきます。

1897年に岡田三郎助。1900年に和田英作。1904年に白瀧幾之助。1905年に藤島武二、山下新太郎、有馬生馬がやってきます。彼らはみんな黒田、久米の弟子たちで、ですのでラファエル・コランのところへ行かされます。しかし、さすがに藤島たちは黒田の指示を破って、フェルナン・コルモン(1845-1924)の門を叩き、教えを受けました(偉い!)。ここから藤島と有馬は印象派も学び取り、有馬は帰国後、日本へ初めてセザンヌを紹介しのちに『白樺』の一派に加わっていきます。

また黒田たちとの対抗派ともいえる工部美術学校、明治美術会、関西美術院の浅井忠が1900年に渡仏します。その弟子たちも1899年に中川八郎、吉田博が先に、1900年に鹿子木孟郎、1901年に中村不折、1902年に石川寅治がパリにやってきて、みなジャン=ポール・ローランスのアカデミー・ジュリアンで学んでいます。

その後は齋藤与里、荻原守衛、津田青楓、南薫造、石井柏亭、齋藤豊作、児島虎次郎、梅原龍三郎、満谷国四郎、小杉未醒、安井曽太郎らが次々とパリに到着。彼らはそれぞれ、齋藤与里はゴーギャン、荻原はロダン、梅原はルノワール、安井はピサロと気に入った画家に師事します。また、児島虎次郎は大原孫三郎と仲が良く、後に彼に頼まれてモネやゴーギャンやエル・グレコ、ロダンなどの作品を買い付けています。大原コレクションは児島の協力があったからあそこまでになったと言えます。

その後はわずか50年前に初めて日本人がパリの土を踏んだのが嘘かのように、日本人画家が大挙としてパリに押し寄せます。

1910年代にパリにいた日本人画家は十数人だったのに、1920年代後半には400人ほどになったというのですから驚きです。この伸びの要因は第一次世界大戦でフランスの経済状況が疲弊し、貨幣価値が下がったので留学がしやすくなったからだと言われています。

3、黄金期の1920年代

1914年前後にパリに入った画家としては、藤田嗣治、川島理一郎、山本鼎、正宗得三郎、足立源一郎、青山熊治、森田恒友、長谷川昇、原勝四郎らがいました。

その後、里見勝蔵、佐伯祐三、小島善太郎ら1930年協会を結成するものたちの世代がパリにやってくるのですが、その中の一人に清水多嘉示がいました。

清水がやってきたのは1923年。この頃、一番長くパリにいて、そして活躍していたのが藤田でした。

清水は長野県の八ヶ岳の麓の出身で、教員として働きながら独学で絵を制作していました。しかし、それにも限界を感じ、職を辞して上京、岡田三郎助主宰の本郷洋画研究所に通い始めます。この頃、中村彝の元も訪ねています。ですが東京での暮らしに馴染めず一度は帰郷します。故郷で腰を据えて制作したほうが良いと思ったようです。それから1919年に再度、中村彝を訪問、中村に励まされ、正宗得三郎との知己も得て、この秋の第6回二科展で初入選します。この時は中村も正宗もとても喜んだそうです。この入選がきっかけで諏訪高等女学校の美術教員にもなります。教員には土屋文明、生徒の中には平林たい子がいました。

それから三年後の1922年、故郷の同級生や生徒たちからの励ましと石井柏亭らの後援による「清水多嘉示渡欧後援会画会」で資金を得た清水は1923年に渡仏するわけです。

パリに着いた時にすでにいた仲間としては保田龍門、遠山五郎、中村研一らがいました。その保田からすすめられた展覧会を見に行って清水はアントワーヌ・ブールデルの作品に出会い衝撃を受け、後に師事し、彫刻家に転向します。

そこから五年間の日々がしっかりと追われている本書は当時の雰囲気を存分に教えてくれます。

そんな日々の一コマとして1927年の大久保作次郎送別会の写真が載っているのですが、その仲睦まじそうな画家たちの様子が僕はとても好きです。そこに映っている画家や仲間は

小寺健吉、藤田嗣治、藤田夫人、香田勝太、岡見富雄、石井光楓、御厨純一、中山魏、田中繁吉、西岡瑞穂、大森啓助、中村研一、柳亮、片岡亀太郎、硲伊之助、硲夫人、萩谷巌、松永安彦、小野寸平、盛田敬三、清水多嘉示、板倉鼎、鶴見守雄、中村拓、小林真二、伊原宇三郎、伊原夫人、池田作太、井上完、森田亀之助、中野和高、石黒敬七、大久保作次郎、佐分真、熊岡美彦、松尾邦之助、長谷川潔、瀧山源三郎、中山正美、中山夫人、小城基

でこれだけでもかなりの人数です。

ここに佐伯祐三たち1930年協会メンバーらがいないのは、単に帰国中というのもあると思いますが、そもそも藤田のグループと仲が良くなかったという説があります。藤田は薩摩治郎八という大金持ちの大パトロンと仲が良かったのですが、この薩摩と佐伯らがどうも馬が合わなかったらしく、またもう一人の日本人画家のパトロンである福島繁太郎と薩摩も折り合わず、やがてパリの日本人画家たちは薩摩派と福島派に分かれて、それまでの仲睦まじさが雲散霧消してしまったそうです。

これについては薩摩自身も呆れてしまい、すぐにパトロンをやめてしまいます。僕もなぜわざわざパリにまできて派閥争いをしなければならないのか謎です。日本人の悲しい性なのでしょうか。

清水が帰国した1928年はまだそんな雰囲気のない頃です。なので一番いい時期にパリにいたことになります。その後の歴史は世界史の通り、パリには戦争の影が近づき、やがて日本は敵国になります。それでもパリに居座り続けたのは薩摩くらいでした。彼はそのくらいパリの人間としての信用を得ていたのです。この辺のお話はまたいつか。

長くなってしまいましたが、今回はここまで!是非図録を読んでみてください!

ではでは、また~。

参考文献:『青春のモンパルナス 1923-1928 清水多嘉示滞仏記』井上由理(信濃毎日新聞社 2006) 『「バロン・サツマ」と呼ばれた男 薩摩治郎八とその時代』村上紀史郎(藤原書店 2009)『プリンス昭武の欧州紀行 慶應3年パリ万博使節』宮永孝(山川出版社 2000) 『パリを描いた日本人画家』(朝日新聞社 1986) 『両洋の眼 幕末明治の文化接触』吉田光邦(朝日新聞社 1978)